| 渓流倶楽部例会「耳川支流の沢」 |

|

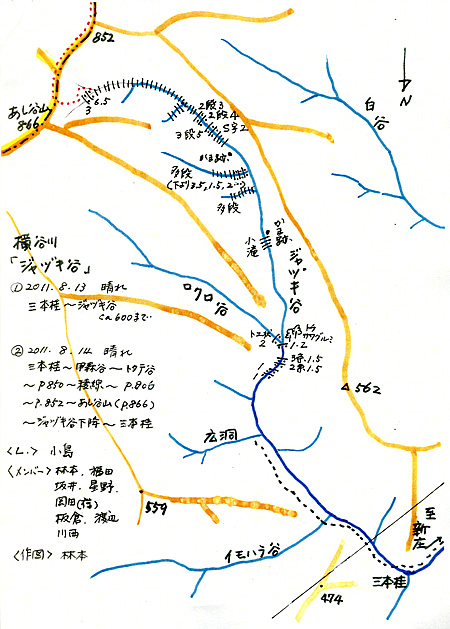

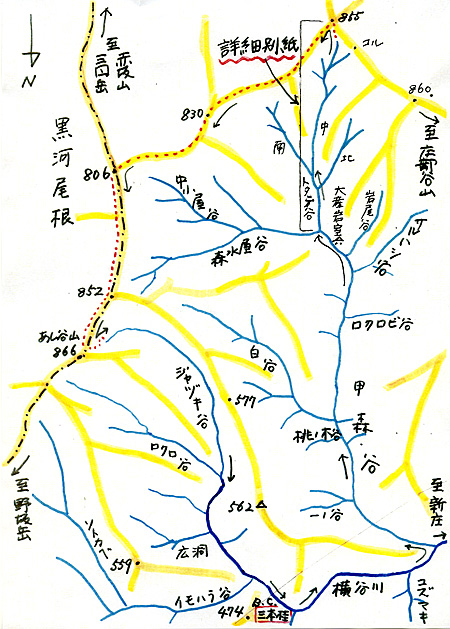

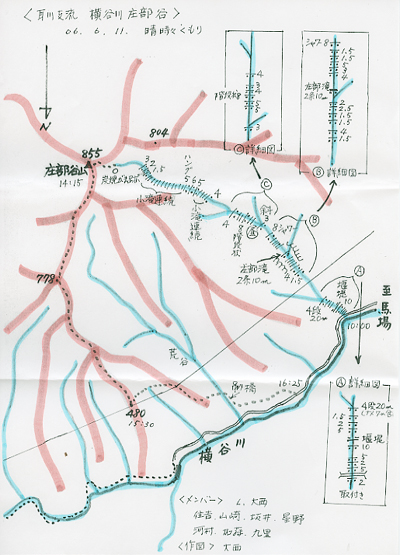

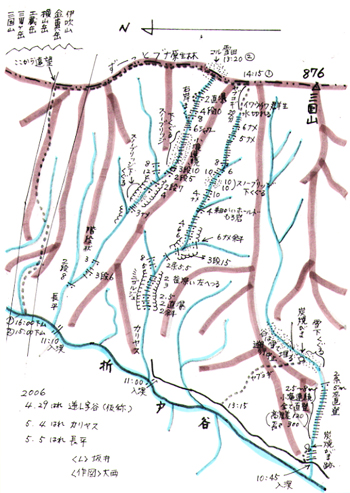

| 野坂「横谷川支流ジャズキ谷」図(作図=林本佐千枝) |

|  |

|

| 左上 美しい小滝がつづく、右上 トチノキの大木、下 三本桂のB.Cにて |

| 横谷川支流ジャズキ谷 |

| 2011年渓流倶楽部夏合宿で耳川支流に入る。横谷川の取水口から、3日分の荷物を背負うのは我々にはこたえる。横谷川沿いの道を「重い重い」と文句を言いながら三本桂をめざす。 到着後は荷物をデポして、サブザックに日帰り装備で昼に出発。今日はジャズキ谷の予定である。三本桂を出発して15分ほどでイモハラ谷を左に分け、右のジャズキ谷へ進む。何も出てこない谷。沢歩きで終わるのか? 20分ほどで広洞を左に分けてから1.5mほどの小滝が三つつづくが、あとは何もない。さらに20分ほどで左にロクロ谷を分ける。この辺りは大きな木が多く、サワグルミやトチノキがでてくる。高度525mに崩れた窯跡がある。やはり昔は、こんな奥にまで炭焼きの人が入っていたのである。高度565mで左より多段のナメ滝を懸けて谷が入ってくる。だが、本流は何もなくみんなそろそろ嫌になってきている。リーダーの決断で、13時45分に打切って三本桂へ引き返した。 ベースでは、天気は大丈夫なのでタープを張って寝床を確保したり、焚火の準備をしたり、夕食の用意をして過ごす。我々だけの世界に浸り、静かに暮れゆく時間を楽しんだ。(坂井 記) 参加者 L小島信忠/林本佐千枝・福田裕子・坂井 亘・星野立夫・岡田信也・板倉由紀夫・渡辺新次郎・川西康博 |

| 「同好会の部屋」へ戻る |

| 渓流倶楽部例会「耳川支流の沢」 |

|

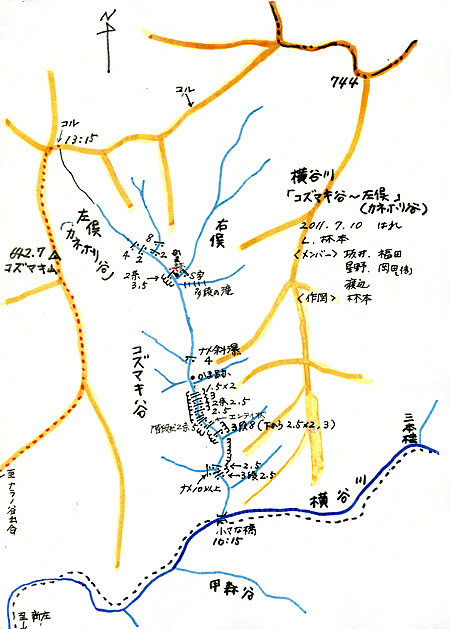

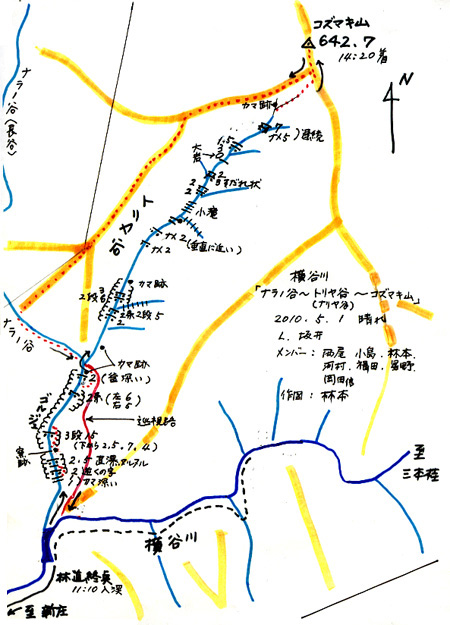

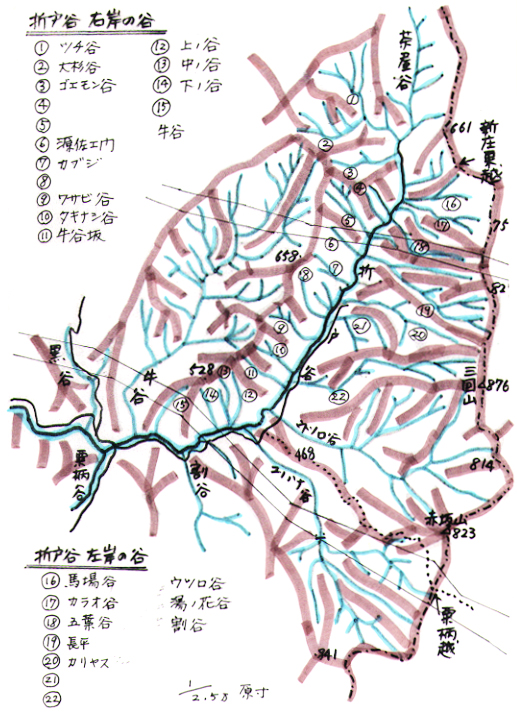

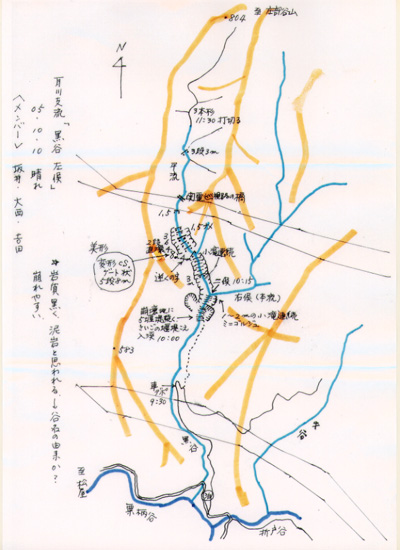

| 野坂「横谷川支流コズマキ谷・カネホリ谷」図(作図=林本佐千枝) |

|  |

|

| 左上 小さい滝でもショッパイ、右上 4mのL型斜瀑、下 自然林の稜線 |

| 横谷川支流コズマキ谷からカネホリ谷 |

| 2011年7月10日、横谷川取水口を9時過ぎに出発。通い慣れた横谷川沿いの道を上流へ。甲森谷をやり過ごすと、まもなくコズマキ谷出合に着く。出合には、巡視路の小さな橋が架かっているのですぐに判る。 身支度を整え出発。すぐに左からナメ滝を懸けた谷が入る。三段2.5mの滝を登ると、次の2.5mは腰上まで釜に入って正面から取り付く。小さな滝だが、けっこうショッパクて楽しめる。右からの谷を見て、すぐに三段8mほどの滝。下段2.5mはヌルヌルだが登れる。二段目2.5mも問題なく登る。三段目は3mでハング気味に左を巻いた。ちょっとしたゴルジュ状で、ここから2.5m、階段状二条5m、1.5m、3m、1.5m、1.5mとつづく。ミニゴルジュが終わると、右から谷が入ってくる。高度400m付近は広場状になっていて、窯跡がある。少し上に斜瀑4mがある。これはルートを自由に登ったが、やはり滝身の正面突破がフリクションもよく効いて楽しい。高度445mで右から谷が入り、多段の滝が見える。高度450mで二俣になり、真ん中に窯跡がある。右俣が本流で、3mほどのS字状の滝が懸かっているが、我々は左俣のカネホリ谷に入る。 すぐにゴルジュ状になり、二条3.5mの滝が現れる。右は細い流れだが、上部はハングしている直瀑である。滝手前のルンゼから小さく巻き上がって落口に出る。高度455mで右から谷が入り、2mの滝を懸けている。その奥にも8mほどの滝の姿がある。我々はカネホリ谷を進み、2m滝とその上の4m滝を登ると溝状の谷になった。ゴミの詰まった流れを登り、水のない谷をできるだけ詰めてコルに出た。稜線上は自然林で、楽しい稜線散歩ができるので嬉しい。コズマキ山を経由してナラノ谷の出合に降り立ち終了した。(坂井 記) 参加者 L林本佐千枝/福田裕子・坂井 亘・星野立夫・岡田信也・渡辺新次郎 |

| 「同好会の部屋」へ戻る |

| 渓流倶楽部例会「耳川支流の沢」 |

|

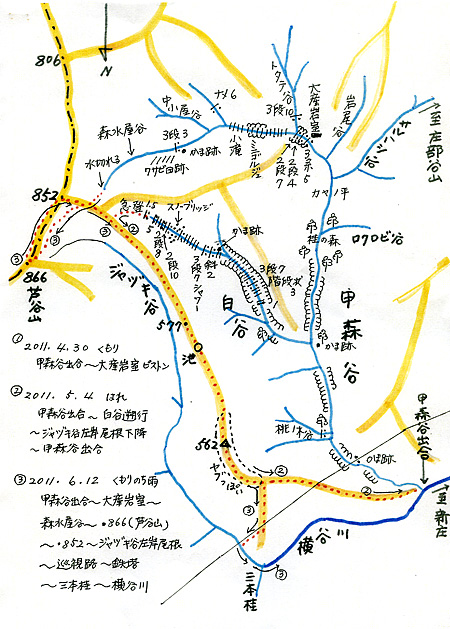

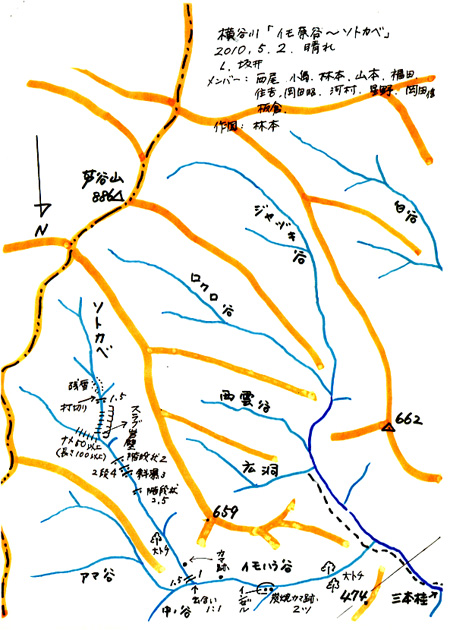

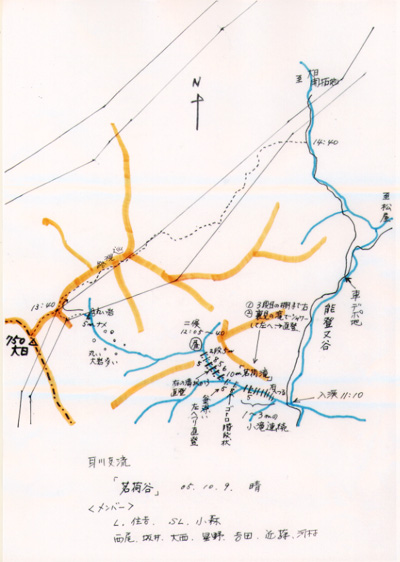

| 野坂「横谷川支流甲森谷・白谷」図(作図=林本佐千枝) |

|  |

|

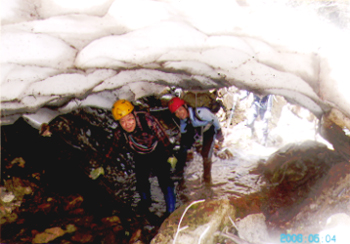

| 左上 冷たい雪解け水の中を行く、右上 カツラの大木、下 大産岩室にて |

| 横谷川支流甲森谷 |

| 2011年4月30日、住吉氏の到着を待って9時15分に取水口を出発する。前日から入って甲森谷に入渓したが、雨のため途中までしか溯行できなかった。仕切り直しである。 横谷川を遡り、約1時間で甲森谷出合に着く。この谷は以前にも入っているが、ほとんど滝はなく沢歩きである。4月17日の雲谷川に入った時のように、谷を埋め尽くす残雪はないものの水は冷たい。 何回も徒渉を繰り返し、右岸・左岸と遡って行く。11時10分、右岸から流れ込む白谷出合に着く。この谷は、この連休中に入渓したいので、帰りに偵察しておきたい。 この辺りからカツラの大木が多くなり、両岸も開けてくる。なんと気持のよい場所だろうか、我々は勝手に「癒しの森」と命名する。トチの大木もあり、我々だけでこの森を独占できることに、大いに満足する。 少し残雪が見られるようになり、なお遡ると高度440mくらいで今回の目的地「大産岩室」に到着する。大きな岩小屋である。今までいくつか岩小屋を見たし泊まったこともあるが、これだけの規模は見たことがない。12畳ぐらいは十分ありそうだ。ここが岩小屋でなく、岩室と名付けられていることが理解できたように思う。周りの大自然とこの岩室をみれば、古代人が生活していてもおかしくない風景である。 岩室と並んで滝があり、この上流には森水屋谷とトタテ谷がある。三条になって約5mあり、「大産岩室」とマッチしたきれいだ。これもいずれ登が、本日はここまでで引き返す。帰りも同じ沢歩きで出合まで戻り、横谷川の道を取水口まで帰った。(坂井 記) 参加者 L坂井 亘/住吉 実・小島信忠・林本佐千枝・加藤昌子・星野立夫・岡田信也・板倉由紀夫 |

|  |

|

| 左上 5月のシャワークライムは辛い、右上 スノーブリッジを潜る、下 溯行が終わるとブナの森 |

| 横谷川支流甲森谷・白谷 |

| 2011年5月4日、午前7時に出町柳集合で出発。横谷川の取水口に車をデポして9時過ぎに甲森谷をめざす。通い慣れた道を黙々と歩く。目は常に横谷川の流れにあり、今日は水嵩が増しているのか減っているのかを見て上流の水量を推し量る。 10時50分、甲森谷の右岸から流れ込む白谷出合に着き、すぐ取り付く。谷はすぐに右へカーブし、両岸が立ってくるが小滝しか出てこない。高度で、出合から100mぐらい登った455mで階段状の3m滝、つづいて三段7mの滝は右から取り付き、二段目は右の水際をシャワークライムで攀じ登り、三段目は左の水際を登る。 高度500mで1:1の二俣になり、中央に窯跡がある。我々は左谷へ入ることにする。 すぐに、2mの斜瀑があり、簡単に登れる。この辺りから残雪が出てくる。スノーブリッジになっていて、雪のトンネルを潜って行く。雪渓の滴が冷たいし、スノーブリッジの中はかなりヒンヤリしている。高度515mで三段7mの滝があり、シャワークライムで登るが岩はヌルヌルである。自分で感覚がないままに、ストンと落ちてしまう。立った状態で少し落ちただけであるが、岩に頬を切られて血が流れる。ここから階段状の小滝がつづくが、難しいものはない。この小滝群の中で長い雪渓があり、スノーブリッジ状態である。小滝を登りながら、雪のトンネルを楽しむ。高度625mで二段10mの滝を直登でこなし、つづく二段8mも簡単に登れる。このあと、1.5m、1.5mと連続して、すぐに5mの滝。この滝も問題なく登る。高度からみて、これぐらいで滝は終わりかなと思っていると、高度670mで1.5mの滝が現われた。上部は伏流となる。 13時20分、土壁状を登って支尾根に出る。下山は甲森谷出合をめざして尾根を外さないよう下降する。途中に池があり、周りのブナの森が我々の疲れた体と心を癒してくれる。 途中、ユズリハの群生に薮漕ぎをさせられる。高度490mで北尾根巡視路に出合い、西への道をとって出合いへ降り立った。(坂井 記) 参加者 L坂井 亘/岡田昭二・林本佐千枝・福田裕子・岡田信也 |

|

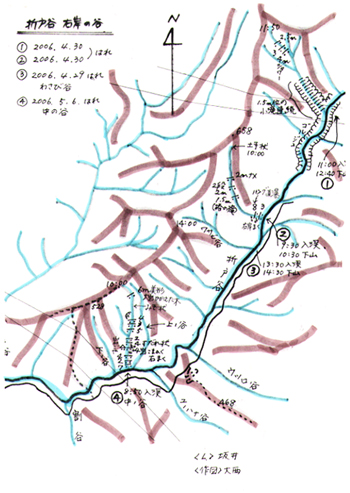

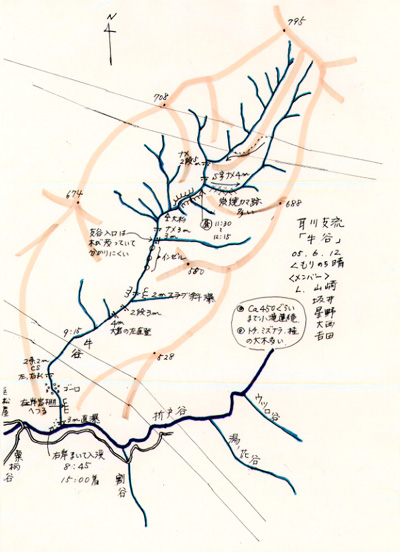

| 野坂「横谷川支流甲森谷・芦谷山」図(作図=林本佐千枝) |

|  |

|  |

| 左上 トチノキの大木、右上 最初の5m滝でシャワークライム 左下 快適なナメ滝の溯行、 右下 ジャズキ尾根の池(モリアオガエルの卵) |

| 横谷川支流甲森谷・森水屋谷 |

| 2011年6月12日、前夜発で来ていたので、7時15分に横谷川の取水口を出発する。約1時間で甲森谷出合に着く。ここから大産岩室までは、甲森谷の項を参照願いたい。 10時、大産岩室を出発する。岩室横の三条5mの滝は、正面二条、右側面一条になっており、今回は右側面の流れを登る。たいして濡れることなく滝の上部に出る。すぐに1.5mの滝を登り、つづく二段4mは左のカンテ状から直登する。次に下段3m、上段4mの直瀑が連続する。下段は深い釜の左から、腰から胸まで水に浸かって取り付く。下の滝はたいして難しいものではないが、取り付くまでの底が見えない釜に戸惑う。一段目3mを登ると二段目との間にこれまた深い釜があり、取り付くのに大変な苦労を強いられそうである。これは諦めて、右岸の苔付きの岩を攀じ登って廻り込み、ルンゼ状から滝上へ出る。 高度460mで左岸に谷が入ってくる。これがトタラ谷で、出合から見ただけだが、取付は滝で始まるらしい。遠望だが3m・5m・2mの三段の滝に見える。近いうちに入らなくてはいけない谷である。 ここから高度480mまで、1.5mぐらいの小滝がつづく。流れの中に、子鹿が頭を水中に突っ込んで死んでいるのがあった。これも自然界の節理なのか? 高度500mを超えると両岸の岩が立ち、ミニゴルジュの様相を呈してくる。小滝が連続する。高度535mで左岸から谷が入り、これも出合に6mの滝を懸けている。高度550mで二俣になる。右の谷が中小屋谷、左が目的の水屋谷である。 大きな滝はないが、小滝状のものが連続している。高度590mで左に窯跡があり、600mで三段になった3mの滝が出てくる。簡単に登れる。この上の右岸に幅広い流れがあり、ワサビ田の跡があった。小石で棚田状に組まれていた。昔は、炭焼きとともにワサビも栽培していたのかもしれない。ここから源流域になり、何も出てこないので昼食にする。 食後、高度770mで右岸側にこの谷の最初の一滴を見て尾根をめざす。薮漕ぎもせず、割と楽に支尾根上に出ることができた。852mピークを通らず、トラバースで芦谷山へ向かい、12時30分に山頂着。 下山は、白谷溯行後に下降した尾根をとる。途中の池で休憩する。周囲のブナの森と池に癒される。今回は、池に張り出した枝にモリアオガエルの泡状の卵が無数に付いており、嬉しいかぎりだ。 ユズリハの群生は、以前にもまして密生しており、ひどい薮漕ぎに突入してしまった。けきょく甲森谷へ降りるルートが見極められず、そのまま三本桂へと下降してしまった。いつもの道を取水口へ急ぐ。横見谷の辺りから小雨になるが、雨具を着けるほどでもなかった。(坂井 記) 参加者 L林本佐千枝/坂井 亘・岡田信也 |

| 「同好会の部屋」へ戻る |

| 渓流倶楽部例会「耳川支流の沢」 |

|  |

|

|  |

|

|

| 野坂「横谷川支流ナラノ谷からナリヤ谷」図(作図=林本佐千枝) |

| 横谷川支流ナラノ谷からナリヤ谷 |

| 2010年5月の合宿。1日は横谷川支流のナラン谷からナリヤ谷をめざす。 いつものように、関電の取水口に車をデポする。横谷川林道終点まで行き、堰堤の上から水流に下る。本流を徒渉し、張り出した尾根の左側がナラノ谷の出合である。穏やかなせせらぎが奥へと誘う。 まわりに岩の壁が立ち、少し薄暗くなるとゴルジュのはじまりである。小さな滝を越して、2.5mの直瀑はヌルヌルで右岸のガリーを登る。上の左岸に炭焼窯跡がある。続く三段15m、二条6m、2mと水量が多く、とても取り付けずに左岸より巻く。昨年、このゴルジュに魅せられて単独で取り付いてみたが、ヌルヌルと水量にはじき飛ばされて釜で全身水没し敗退した。ここにも窯跡があり、ゴルジュは終わる。 ナラノ谷に入って初めて左岸より流入する枝谷がナリヤ谷である。ここで昼食にする。高度300mから、2m、二段5mを直登すると右からの枝谷があり、小滝の連続が見える。これも今の時期だけ雪解け水が流れ出している沢であろう。夏場は涸沢になると思われる。 この枝谷を過ぎると、3m、二段6mを快適に登る。まわりはゴミ沢の様相を呈するが溯行を続ける。高度360m位からナメ2mが二つあり、また2mを登る。左に枝谷を見る辺りから小滝が連続し、高度425mで2mの滝二つを登ると右岸にブナの大木が現われる。根を360度に張り巡らしてどっしりと立っている。正面に枝谷を見て右谷へととる。3mのナメが簾状で落ちている。信也がトップで登り後に続く。右岸に大岩を見るあたりから急登になり、高度も500mとしんどくなってくる。3m、1.2mと続く。滝近くにイカリソウが咲き少し和む。高度530mでナメ5m、7mと続くが、ヌルヌルに細かいホールドで登れそうにない。左岸の土壁を登るものの、勾配が急なうえに掴む木もなくかなりショッパイ。滑落したら、下の方までいってしまうだろうなと思いながら上の木にたどり着いた。後続にザイルを出し、全員を引き上げて一息つく。 また溝状になった沢に戻り、稜線をめざす。高度570m位で伏流になり、ナリヤ谷の最初の一滴はここからと思われる。この上にも窯跡があり、この谷だけでも6〜7ヶ所あった。少し傾斜が緩くなり、ヤブコギもなく稜線に達した。 少し左にとるとコズマキ山(642.7m)である。全員で記念写真を撮って下山にかかる。頂上から少し戻り、南西に派生するナリヤ谷の右岸尾根にのって下降する。途中、尾根が分れるところがあるが、地図と地形を読みながら下ると巡視路と出合う。この道はナラノ谷のゴルジュの上部に降りてくる。ベースへ帰る前に、今夜の天ぷらの食材を求めて別の林道に分け入り、十分にタラの芽を収穫して引き上げた。(坂井 記) 参加者 L坂井 亘/SL西尾寿一/小島信忠・林本佐千枝・福田裕子・河村文子・星野立夫・岡田信也 |

|

| 野坂「横谷川三本桂からイモハラ谷経由ソトカベ谷」図(作図=林本佐千枝) |

| 横谷川三本桂からイモハラ谷経由ソトカベ谷 |

| 2日は日帰り参加者も含めて12名になった。昨年夏の合宿で、三本桂から左俣のスマワ谷を溯行して野坂岳の頂上を踏んでいるので、今回は右俣のイモハラ谷からソトカベ谷へ入る。昨日の取水口に車をデポして出発する。三本桂までの巡視路は、今年の整備がされておらず結構荒れているところがあって、昨年より時間がかかってしまった。 右俣はジャヅキ谷右岸側の一本目がイモハラ谷である。出合には両岸に大きなトチの木があり目印になる。 イモハラ谷に入っても何もなく、水に入ることもなくただ歩く。窯跡を見たりしながらインゼルを過ぎ、高度440mでソトカベ谷と出合う。1対1の出合で1mほどの小滝があり、ソトカベ谷に入っても2.5m、3m、二段4m、また2mと出てくる滝はヌルヌルが多く、滝を登る楽しさはない。 高度570mで二俣になり、右俣をとる。右へカーブしているところで残雪が出てくる。高度580mで左岸にスラブの岩壁が現われる。これが、谷名の由来になった壁であろう。小滝はあるものの溯行しないで岸を歩く。高度640mで打切りとして引き返す。参加者には残念な思いをさせたが、救いはソトカベを見たことであった。(坂井 記) 参加者 L坂井 亘/SL西尾寿一/住吉 実・小島信忠・岡田昭二・林本佐千枝・山本 敏・福田裕子・河村文子・星野立夫・岡田信也・板倉由紀夫 |

|

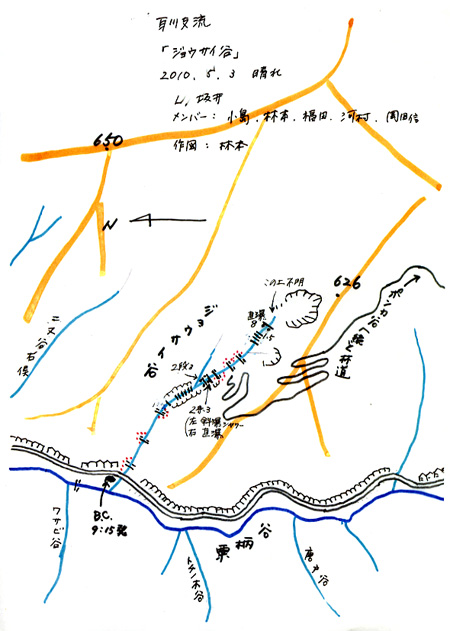

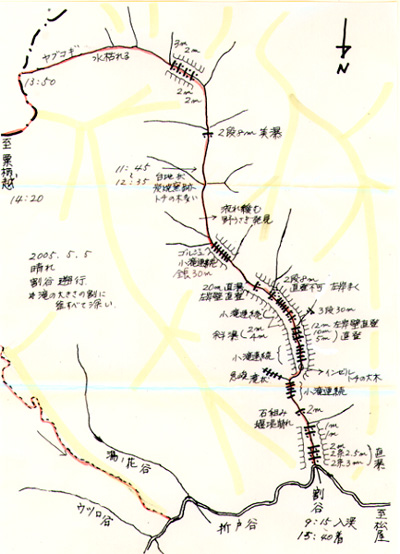

| 野坂「粟柄谷支流ジョウサイ谷」図(作図=林本佐千枝) |

| 粟柄谷支流ジョウサイ谷 |

| 3日は7名になった。SLの西尾会長はテントキーパーで、6名の行動となる。毎回のようにB.Cを置いて見上げているにもかかわらず、ジョウサイ谷に取り付いたことはこれまでなかった。「いつでもできる」という気持があったからだろう。 この谷には稜線のところから落ちる滝があり、それが雪解け時か雨の後しか見られない滝なので今回の計画に入れたのである。ジョウサイ谷に相応しいような大きな堰堤を越えると、崩れかけのも含め五つの堰堤が続く。これらを過ぎると大きな岩がゴロゴロしているが、沢登りが楽しめるところが出てくる。まず1.5mを越すと小滝が連続する。これを過ぎると二俣になり右俣をとる。二段3mは正面から、次の二条3mは直瀑で左のルンゼを登る。高度405mでまた堰堤になる。四ヶ所の堰堤を越すと小滝が連続し、1.5mは少し水を浴びながら登れば右へ曲がる。高度490mで8mの直瀑が現われる。これはB.Cから見える滝ではないと思われる。ここで、高巻くつもりで左岸に活路を見いだそうとアタックするが、小島氏も福田さんも崩れる足場に為す術がなく、引き返さざるをえなくなった。 最終日のため、無理することなく元の沢に戻り、堰堤のところから林道(この堰堤工事のために造られた林道)へ出てB.Cへ戻る。(坂井 記) 参加者 L坂井 亘/小島信忠・林本佐千枝・福田裕子・河村文子・岡田信也 |

| 「同好会の部屋」へ戻る |

| 渓流倶楽部山行「耳川粟柄谷支流夫婦滝・桂滝」 |

|

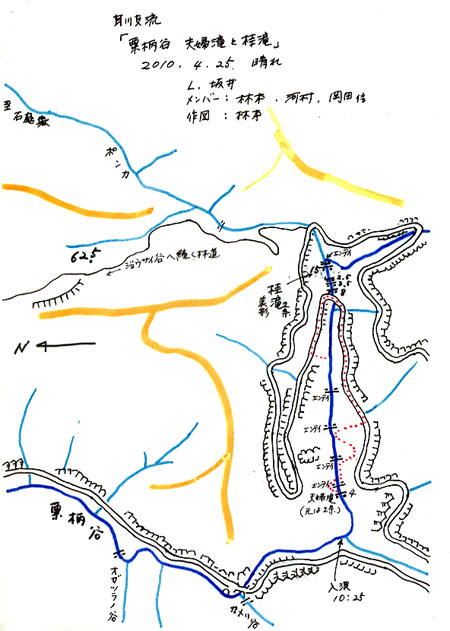

| 野坂「粟柄谷支流夫婦滝・桂滝」図(作図=林本佐千枝) |

|  |

|

|

|  |

| 渓流倶楽部山行「耳川粟柄谷支流夫婦滝・桂滝」 |

| 2010年4月25日、日帰りで桂滝に行きたくて耳川に向かう。 粟柄林道を奥へと進み、いつもベースを置くジョウサイ谷を過ぎて林道がヘアーピンになる手前に重機の置いてあるところが取り付きである。駐車スペースもあり、林道から本流へも道がある。本流手前にワサビ田があり、その白い花が咲いている。本流に流れ込む沢が対岸にあり、これがめざす沢である。本流を徒渉すると、出合から夫婦滝が見える。入渓してすぐなので気合が入る。 向かって左が雄滝で右が雌滝だ。雄滝は水量もあり滝壺も深そうで、取り付くのは難しい。いっぽう、雌滝は上部にチョックストーンがあり、そのせいか流れが止まっている。現在別居中の夫婦滝であります。夫婦の中間のカンテを攀って滝上に出る。約4m。 ここから上流は四つの堰堤が続き、一つ目は右岸から高巻きルンゼを懸垂下降して川原に降りる。二つ目は堰堤沿いに左岸を登れるが、ツメで堰堤の上に出られず、少し戻って乗越す。三つ目、四つ目と林道から眺めて越して、ヘアーピンカーブを過ぎたところの小さな沢を下って堰堤上部の川原へ。 ヘアーピンカーブから瀑流の滝が見えるので、その滝へ向かう。近づくほどに水量が多く飛沫を浴びる。この滝の名前はわからないが、桂滝の前滝としておこう。左岸のガリーを倒木を頼りに登るが、この前滝途中でヒョングリの滝になっていて、全身に飛沫を浴びての登攀になる(約7〜8m)。3.5m、2.5mと連続する滝を登れば、約15mの桂滝が全容を現す。二条になって落ちる滝は登れそうにないが、見るだけでも値打ちのある美しい滝である。またこの滝には流木でできたオブジェがあり、滝をバックに絶好のシャッターポイントである。残念なことに、この滝のすぐ上に堰堤があり下から見えることである。しかし、写真に撮ると堰堤とはわからなくなってしまうのが救いであった。 高巻きもできず、戻って林道を車のデポ地まで歩く。昼食後、車で桂滝の上まで行き、桂滝上の堰堤を確認して下降する。堰堤の上から桂滝の落口を見るにとどめる。後日のために、ポンカ谷を見に行くが何もなく、桂滝上部から右へ折れる谷に入ってみたいと思う。(坂井 記) 参加者 L坂井 亘/林本佐千枝・河村文子・岡田信也 |

| 「同好会の部屋」へ戻る |

| 渓流倶楽部例会「耳川支流横谷川スマワ谷」 |

|

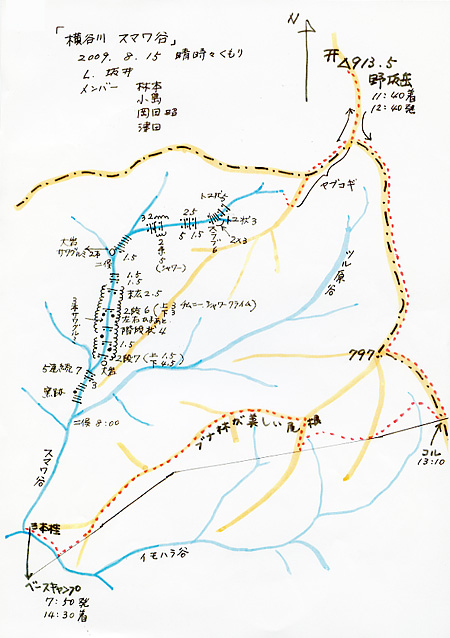

| 野坂「横谷川スマワ谷」図(作図=林本佐千枝) |

|  |

|  |

|

|

| 渓流倶楽部例会「横谷川スマワ谷」 |

| 8月13日午後8時に出町柳を出発して美浜町へ向かう。役場で板倉氏と合流し、予定どおり雲谷の農舍へ入り一夜の宿とする。 14日、雲谷から横谷林道に入り発電所の取水口に車をデポする。林道終点にも車をデポできるが、先客がいると車の方向転換が難しく確実なところにした。沢泊まりのため、重い荷物になったが、昔は当たり前だった重量を背負って歩く。林道終点からは沢沿いの道が付いており、こちら側からも野坂岳への登山道がある。途中には吊り橋やアルミの橋があり、徒渉しなくてもよいのは関電の巡視路のお蔭である。 左岸の岩を回り込んだところで釣師に会う。この人は驚いて、我々をみて次に発した言葉が「上流に入らんでくれ。せっかく早朝から来ているのにやめてくれ。」だった。しかし、沢山居るメンバーの中には渉外が上手な人もいて、いろいろ話しをしていると駐車してあった京都ナンバーの人らしい。京交所属の人で、我々は『京都山の会』と名乗ると険悪な雰囲気も和らぎ、今度は釣果の自慢話に変わった。20匹のヤマメを見せてもらった。まだまだ釣り上がって行くらしい。和んだところで我々は出発する。水には入らないからと約束して三本桂をめざす。 一つ目の目印として甲森谷を上げていたのだが、完全に見落として進み二俣に着く。一本のカツラの木があったが、これが甲森谷の分れと思い右手に甲森谷を見て左の谷沿いに進み、次の二俣に着く。しかし、ここにはカツラの木が一本もない。これより上流に三本桂はありえないと地図を見ながら協議し、先程の一本のカツラのところだと判断して引き返す。三本桂に着いて確認すると、甲森谷と思っていた右俣はイモハラ谷であった。何年か前に入った甲森谷とは渓相も違っていた。ここにタープを二張りはってBCとした。時間も早かったので、板倉氏と私で釣りにでかける。あの釣師のヤマメが忘れられない。今夜はヤマメの塩焼きを食わせるからと。けっきょく釣果は板倉2匹に坂井1匹であった。 3時頃、橋村・星野・板倉の3氏は日程の都合で下山する。このあと焚火をし、一夜の質素な宴会で釣ったヤマメを食べた。うまかった。 15日、天候は悪くない。7時50分に三本桂を出発する。昨日の一つ上流の二俣に10分で着いた。ツル原谷を右に、左のスマワ谷に入渓する。小滝を三つほど越すと右岸に窯跡があった。なお連続する小滝と3mの滝を登ると、五段に分れた7mほどの滝が出てくる。すべて直登できるので楽しい。高度420mぐらいからゴルジュ状になる。左岸に大岩があるところからゴルジュが始まる。まずは二段7mを直登すると左岸に窯跡があり、次の1.5mを越すと右岸にも窯跡が現れる。なお階段状の小滝を越すと三本のサワグルミの木があり、左右に窯跡がある。なんと炭焼窯の跡が多いことか。古の新庄の集落では、炭焼きの盛んだったことが偲ばれる。 この上に二段6mのくの字形というかL字形というのか、下段は正面に見えるが上段は右岸の大岩に隠れて見えず、飛沫だけが見える。下段を簡単に登ると、隠れた上段も3mほどだが、チムニー滝で全身シャワークライムで登る。次の2.5mを直登すると、ゴルジュ状は終わる。 小滝を二つほど越すと二俣になり右谷をとる。次の二俣も右谷をとり、小滝をこなして行く。高度585mで二条5mほどの滝は左滝をシャワーで直登。ガレ状になった谷で、5m、2.5m、1.5mと楽しんでいると、660mで6mのスラブ滝が出てくる。かなり微妙なバランスで直登するが、ここで初めてザイルを出した。 ここから谷は北東に向きをかえ、急峻のなか2mぐらいの小滝をいくつもかける。次の3mは難しくないので小島は右ガリーを直登。坂井は中央突破。あとの三人は左を直登して楽しむ。5mのトユ状のナメ滝を登ると、谷は土手状で終わる(高度725m)。この土や草から滴り落ちる水がこの谷の最初の一滴である。 この上から、やっかいな薮漕ぎで支尾根を進む。スマワ谷とツル原谷との境の尾根である。30分ほどで登山道に出た。これからは、快適な道を野坂岳へ。11時40分、山頂着。避難小屋で昼食後、登ってきた登山道を引き返し、ピーク797m手前のコルから右に道をとり、巡視路のお世話になって三本桂へ戻った(14時30分着)。(坂井 記) 参加者 8月14日=L坂井・SL林本/小島・岡田・橋村・星野・板倉・津田 8月15日=L坂井・SL林本/小島・岡田・津田 |

| 「同好会の部屋」へ戻る |

| 渓流倶楽部例会「耳川支流横谷川ゲザト谷」 |

|

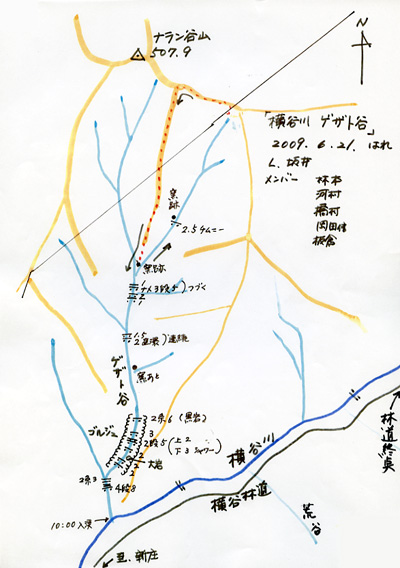

| 野坂「横谷川ゲザト谷」図(作図=林本佐千枝) |

|  |

|

|  |

| 渓流倶楽部例会「横谷川ゲザト谷」 |

| 6月21日午前7時出町発で、横谷川をめざす。美浜町役場で板倉氏と合流し、横谷林道の発電所取水口に車をデポする。 林道を奥へ少し行くと、右手から下小谷が滝を落としている。これを過ごし、本流へ下りて対岸へ徒渉する。上流へ少し進むと谷があるが、ゲザト谷かどうか自信が持てない。というのも、下小谷からの距離が地図と合わないので不安になる。右岸を下流へ行き、水の流れていない谷と出合う。しかし、これも不安になり元ノ谷へ戻って入渓する。この谷は、道角谷で初めは何もない谷である。すぐに四段8mと二条3mの滝を登ると二俣になり、左谷は道角谷、右谷がゲザト谷である。 ゲザト谷に入るとゴルジュになり、2mと3mの滝が連続してくる。途中右岸に大岩があり、岩小舎になっていて雨露を凌ぐに十分な広さがある。大岩から谷は左へ緩やかに曲がり、2m・二段5mの滝が続く。下段3mはシャワーで登るが、寒さは感じず快適に溯る。3mの滝を登ると次に二条の流れを持つ6mほどの滝で、橋村氏にトップを登ってもらう。右の流れから取り付き、半分くらいから左へトラバース気味に斜上して左の流れを直登する。ここでゴルジュ状は終わり、滝の連続も終わる。ここからは水量も少なくなり源流域になってくる。高度275mで左岸に窯跡があり、小滝が少しづつ出てくる。高度300mでナメ滝の三段5m、1.5m滝を登ると二俣になり、中に窯跡がある。右谷をとり、チムニー滝を細かいホールドを頼りにフリクションをきかせて登る。あとは滝も水もなくなり、480m地点で上に送電線を見て尾根に出た。 ナラン谷山をめざすが、左谷との中間尾根から下山する。高度であと20mだったが、溯行した谷がはたしてゲザト谷であったのか疑問もあったし何故か下降してしまった。途中から登った谷を下降し、デポ地に戻った。(坂井 記) 参加者 L=坂井 亘/SL=林本佐千枝/河村文子・橋村 隆・岡田信也・板倉由起夫 |

| 渓流倶楽部例会「横谷川ゲザト谷検証山行」 |

| 7月12日。6月21日に溯行したのが本当にゲザト谷であったのか検証するために、一本下流の谷に入る。 水は流れていない谷で、雨が降ったら滝になるようなところが何箇所も出てくるが、最後まで水無沢をナラン谷山への主稜に登り詰めた。主稜には広い道がナラン谷山へと続いている。雑木であるが自然林の緩やかな道が気持ちよい。山頂を確認して前回の溯行がゲザト谷であったことが検証された。この道を引き返して道なりに下降し、途中から道はわからなくなったが難しい下降もなく、降り立った地点は横谷川を小さな堰堤伝いに渡るとデポ地のすぐ近くであった。 新庄の集落に戻って毎回気になっていた小さなトンネルを潜り抜けてみた。細いもので50mもあるかなしであろう。向こうにも人家が見えるが、なぜか別の世界への入口のように見えるトンネルである。そこも新庄であり生活道路なのだが、私を引きつけるものだ。反対側には隧道開鑿記念碑が立派に遺っており、ここの住民がこのトンネルを必要としていたことがわかる。今回は検証ばかりの山行であった。(坂井 記) 参加者 L=坂井 亘/SL=林本佐千枝/橋村 隆・星野立夫 |

| 「同好会の部屋」へ戻る |

| 渓流倶楽部例会「耳川支流 横谷川の谷」 |

|

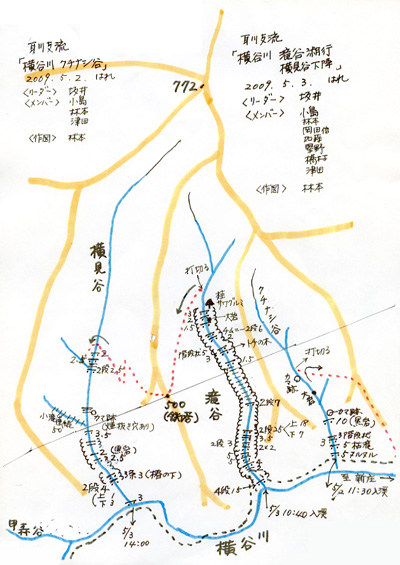

| 野坂「横谷川クチナシ谷」図(作図=林本佐千枝) |

|  |

|  |

|

|

| 渓流倶楽部例会「横谷川クチナシ谷」 |

| 連休を利用してのミニ合宿で横谷川に入る。横谷林道の発電所取水口に車をデポする。 5月2日10時20分に出発するが、本日の目的である滝谷の確認に手間取り、横見谷と林道終点の間を三往復もしてしまった。 11時30分、これが滝谷と思って入渓する。すぐに5m滝。ヌルヌルの上にホールドが細かくて、取り付いてみると意外にショッパイ滝で、トレーニングのためにノーザイルで攀じてもらう。初心者はザイルで確保して登らせる。次に5mの涸滝をバランスで登攀する。3m滝も問題なく、次の階段状3mも楽しく登る。しばらく何もなく、高度290mで10mの滝が現れる。これは正面からは取り付けず、右岸の土壁を攀じ登るのがなかなか難しい。斜上バンドを右上にトラバースして、中央突破で登りきる。これは黒い岩の滝なので「黒岩ノ滝」としておこう。滝上には右側に窯跡があり、ツバキの木があった。ここで昼食にする。高度320mで右から枝谷が入る。すぐ上に大岩が沢を覆うように現れると、右岸にも窯跡があった。この上部は水量もなく溝状でゴミ沢となっていたので打切った。下山は杣道らしきものを拾って降りるが、途中で消えたので地図で尾根にのり林道へ降りた。 きょう溯行したのが滝谷だと確信持てずにいたので、以前溯行したことのある甲森谷を見に行く。というのは、滝谷は甲森谷の一本手前の滝だからである。結果、我々が取り付き前に甲森谷と思っていたのは大きな勘違いで、横谷川本流がカーブしていただけで甲森谷ではなかった。同時に滝谷も確認することができたので、本日の谷はクチナシ谷であることが判明した。(坂井 記) 参加者 L=坂井 亘/SL=林本佐千枝/小島信忠・津田浩二 |

| 渓流倶楽部例会「横谷川滝谷から横見谷下降」 |

| 5月3日、後半組4名が加わって8名となる。横谷林道の発電所取水口に車をデポしてすぐに出発する。きのう確認しておいた滝谷入口の亀岩に着く。 本流を徒渉して左岸にある滝谷に入渓。出合から多段15mの滝が出迎えてくれる。これが滝谷溯行のプロローグである。少し緊張するが、名前に相応しい谷であって欲しい期待感もある。どうしても、昔登った穂高の滝谷を思い出す。上は4mを含む小滝が続き、高度280mで5mの緩やかに水が岩を這うなか楽しく登る。すぐにまた5mを登ると小滝が高度310mまで続く。ここで、この谷最大の二段25mが現れる。下段7mは左岸から高巻いて中間を右岸側にトラバースし、上段の約18mを高巻く。次の二段7mは、ホールド・スタンスとも豊富でなんなく登る。小滝の続くなか375mで頭上に送電線を見る。1.5mやヌルヌルの3m滝を登ると、大きなトチの木が右に見える。上には階段状になった5m滝があり、楽しく登ると二段6mのチムニー滝になる。一段目は問題なく登れるが、二段目は突っ張りと水中の細かなスタンスをバランスで乗り越す。450mで右に大岩があり、そこに1.5m、その上に2m、3mの滝を登ると、カツラやサワグルミの木が多いところへ出る。この上は溝状でゴミが詰まった状態になり、高度500mで巡視路が横切っているのを見て溯行を打切る。下山は、その道を利用して尾根を乗っ越し横見谷を下降する。 横見谷の高度435mから沢へ入る。2mと2.5mに続き、いくつかの小滝を下っていくと右手から枝谷が流入する。二段2.5mを下ると、また小滝が続く。375mにはまだしっかりした窯跡がある。煙抜きもしっかり残っており、あまり崩れが見られない。頭上に送電線を見る地点に右から枝沢が流入するが、これが見上げるような急峻な谷で小滝が連続している。このあと、下に2m、黒い岩の3.5m、1.5mや2mと続くが、下降にも難しくなく下れる。黒い岩が壁状になった2m滝、二段2.5m、三条に分かれた3m、二段になった4m滝を下ると左側に窯跡があり横谷川に降り立った。ここには鉄梯子があり、巡視路の一部であることがわかる。その道を下って行くと、吊り橋を越えたところが溯行した滝谷出合であった。(坂井 記) 参加者 L=坂井 亘/SL=林本佐千枝/小島信忠・加藤昌子・橋村 隆・岡田信也・星野立夫・津田浩二 |

| 渓流倶楽部例会「横谷川荒谷」 |

| 5月4日、今日だけ参加できる住吉氏の到着を待ってテントサイトを出発する。2日と同じ地点に車をデポ。10:30、荒谷入渓(ca.180)。いきなり連続の滝にニンマリ。斜瀑S字状7mのあと、逆S字三段10mは美形。ここは2人が直登し、あとの6人は右岸を登る。 その後、ナメ3mを皮切りに、途中くの字やゴルジュなどを含む一〜二段6mの滝が、息つく間もなく連続する。 ca.315は直上に送電線がある。二段15mは逆層のヌルヌルで左岸を巻く。やがて、ca.330で二俣となった。 右俣はカワズ谷で、これを下降する予定。入口には6m、その上に多段10m以上の小滝が続いていた。目印にと、二俣中央の木にテープを付ける。左俣(荒谷本流)を行く。 すぐに二条4m、S字6m(シャワー)、多段8mと連続する。なおも小滝が連続したあと、CS滝6mは下の2mが直瀑なので左側を巻き、あとの4mはシャワーで直登する。二段8m(上=2m、下=6m)をシャワークライムし、30分の大休止とする。 その後も小滝が続き、ca.450で左枝谷を見送ったあと、谷はS字状にカーブする。7mのボロ岩滝は右岸を巻き、最後の多段10mで伏流となった。ca.605で水流が復活。 5mをシャワークライムし、小滝のあとこの谷でいちばん難渋したのが6m滝である。30分ほどロスタイムしたと思われる。何人かがトライしてみるが、逆層のヌルヌルに加えて残雪期後特有の脆い岩が多く、「左水際が行けるのでは?」と取り付くが、1人2人ならともかく、8人という人数が通過するには危なく、少し手前の左岸から倒木を頼りに高巻きし、木の根を探しながら滝上に下降。イヤハヤ大変でした。 その後、谷は右へ左へとカーブする。ca.750で8m滝が衝立のように立ちはだかる。右ルンゼ状より1人取り付くが行き詰まる。脆そうな岩だがホールドは多くあり、中央部の黒岩はしっかりしていそうで、まず林本がトライし、直登して後続をザイルで確保した。右に窯跡を見送ったあと、多段10m、1.5mを最後に溝状となり水が切れた。 16:10、庄部谷山(856.1m)着。すっかり遅くなってしまった。 よかったのはピークまでで、下山路を読み違えてしまい、途中で気付いたものの引き返すこともできず、庄部谷を下っていたのである。久しぶりの残業となってしまった。(林本 記) 参加者 L=林本佐千枝/住吉 実・小島信忠・加藤昌子・星野立夫・橋村 隆・岡田信也・津田浩二 |

| 「同好会の部屋」へ戻る |

| 渓流倶楽部例会「耳川支流雲谷川左俣左谷・右俣右谷」 |

|

| 野坂「雲谷川左俣左谷」図(作図=林本佐千枝) |

|  |

|

| 渓流倶楽部例会「雲谷川左俣左谷」 |

| 4月19日、朝7時に出町柳を出発する。 昨年11月3日に雲谷川右俣左谷を溯行しているので、今回は左俣をやることにする。広域農道から雲谷へ入り、最奥のいつもの農舎に車をデポする。すぐに取り付けるのが左俣である。右俣は、中間尾根の末端を越えて行かなければならない。 入渓して取水口があるが、しばらくは何もない沢歩きが続く。高度を90mほど上げた280mで、左から枝沢が6mほどの滝を落として流入しているものの先は短い。左俣本流は小滝が出てくるが、何も楽しみがない沢である。315mで窯跡が左岸にある。ポツンポツンと小滝があるだけの変哲もない谷だ。高度370mで二俣になり右谷をとる。左谷の方が水量が多かったが、何かがあるような期待感だけで右谷をとった。このあたりから谷は急峻になり、ゴーロ状が続く。5mほどの涸滝があったり、水があれば滝になるようなのがいくつも連続する。510mで完全に水が切れる。550mで左岸に窯跡があるが、昔は常に水は流れていたのであろう。ここから上は溝状になり、支尾根に乗ると薮漕ぎもなく雲谷山頂上に12時15分に着いた。沢登りの対象にはならない沢であった。 下山は登山道を新庄方面に下り、途中から左の尾根に乗った。道はないが、一直線に農舎へ帰り着いた。(坂井 記) 参加者 L=坂井 亘/SL=林本佐千枝/小島信忠・岡田信也・津田浩二 |

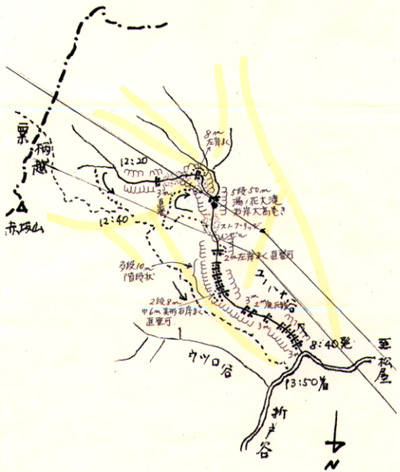

| 渓流倶楽部例会「雲谷川右俣右谷」 |

| 雲谷川右俣左谷(2008.11.3)、左俣右谷(2009.419)へそれぞれ入渓しており、正直そんなに難しくないだろうとタカを括っていたのかもしれない。しかし、そんなに楽ではなかった。 5月5日、昨日の残業がたたって疲労の濃い2人に加えて、新人ながら板倉氏の参加は頼りになった。 9:30、右俣入渓。ほどなく二俣となり、予定どおり右谷に入る。階段状5mは緩やかで長さが20m続く。そのあと、2m前後の滝が続く。 ca.380で右に谷を分けるまでゴーロ状。右の方が水量は多いが、左(本流)に入る。初めは平凡だったが、曲がった辺りになにかありそうな気配。案の定、三段25mの滝が立ちはだかる。「出た!」……今日は嬉しくない。 花崗岩なのだが、マメっていて、安心して足を置けない。一段目は直登。二段目からは、右岸水際のルンゼ状より高巻きすることにした。岡田(信)が取り付くが、地表に雪解けの水分をタップリ含んだルンゼは、足元からズルズルと崩れてしまう。次に板倉がトライ。騙し騙しなだめながら、ようやく頼りになりそうな木の枝のところまで高巻き、滝上の木に確保の支点を取って後続を確保してくれた。ザイルは昨日からかなり傷んでおり、ちょっとアブナイ。 大滝を過ぎたあと、ミツバツツジの鮮やかなピンクが緑のなかに映えて、ホッとしたのも束の間、連瀑帯へと突入する。2.5mを越え、ca.470で6m、谷は右へカ−ブする。ヌルヌルで直登は無理。ca.500まで一気に続けて巻き(その間、5m、ナメ7mを垣間みる)、捨て縄を用いて懸垂で水際に降り立つ。 二段10m、逆S字7m、階段状5m、ナメ15mと続き、ca.600の8m滝で行き詰まる。右岸の急斜面を、またもやなだめすかして35mほど高巻き。アンザイレン。最後の3mのあと左をとり、溝状から壁状を這い上がるように稜線に飛び出した。左へ一投足で雲谷山山頂着(14:30)。下山後、ドッと疲れが出た。(林本 記) 参加者 L=林本佐千枝/岡田信也・板倉由起夫 |

| 「同好会の部屋」へ戻る |

| 渓流倶楽部例会「耳川支流雲谷川右俣」 |

|

| 野坂「耳川支流雲谷川右俣」図(作図=林本佐千枝) |

|

| 二俣でのメンバー |

|  |

| 左 ナメの連続 右 階段状の流れ |

|  |

| 左 6m滝を登る岡田さん 右 マムシグサ(入渓地近く) |

| 野坂「耳川支流雲谷川右俣」 |

| 2008年11月3日(祝)、午前7時に出町柳を発って耳川へ向かう。花園橋で林本を拾って5名となった。 いつものように、美浜町役場前の基幹農道を新庄方面へ。大変電所までに雲谷と書かれた標識で右折する。雲谷の集落を抜け、道なりに最終地点まで行くと農舍があり、その敷地の一角に駐車させてもらう。 9時15分、デポ地発。杉林に入るとすぐに沢に出合うが、これは左俣なので渡渉してなお杉林を北へ横切ると右俣に出合う。9時20分に入渓。すぐに右から枝谷が入るが、流れはいずれも平流だ。小滝を3つほど越すと、右に大岩のある二段3.5m滝が出てくる。またしばらく平流になり、高度260mくらいで二俣になる。右俣は水量が多くこちらへ心引かれるが、左俣の方が雲谷山へ突き上げるので左俣を選択する。すぐに水が消え伏流となる。こんな状態で上流まで行くのかと不安になるが、「数ある谷にはこんなこともあるよ」と皆に説明し、水のない谷を上へ。まもなく流れが出てくる。高度280mで小さなインゼルになり、真中にサワグルミの木が象徴的に立っている。2m滝を過ぎて二段3mも直登でこなす。右岸の岩の壁が圧迫感を与える。次は階段状の7m滝で快適に登る。その次も傾斜の緩やかな6m滝で、水の中を登る。続く滝は一本の滝と見てもよいし、階段状の連続する滝とみてもよい。登る人の感覚で決めればよいと思う。1.5m・二条3m・1.5m・6mと連続するが、いずれも直登する。6m滝だけはシャワークライムになる。高度345mで6m滝を楽しく登り、小滝の連続する谷を上をめざす。高度365mで二段18m滝が現れるが、登りやすい滝で、上段はヌメリがあるものの問題なく登れる。高度390mの3m滝を登ると、ナメ滝が1m・1.5m・1.5m・4m・4mナメチムニー・4mと連続する。4mのナメチムニーはホールドがなく体は入るがザックが引っかかって少し苦労する。また、3m・3.5mと出てくるが楽しく登る。しばらく小滝が連続する。高度480mで4m滝、485mで6m滝が出てくるが、これらも快適に登る。標高500mを超えると極端に水量が減る。505mで2m滝、510mで4m滝を登る。高度530mで左からルンゼが一本入る。沢はガレ状になるが、忠実に沢をつめる。高度570mで5m涸滝。なおもガレ状の登りにくい沢を行く。635mで水は涸れてしまった。沢は溝状になり細い。標高730mに炭焼窯跡があった。少し喘ぎながら登ると稜線に飛び出した。路があり、左へほんの少しで雲谷山頂上(13時着)。 昼食後、新庄への登山道を下山路とし、「路のあるところはいいな」と話しながら下る。途中、地図でデポ地に直接下る尾根に乗り換える。北への支尾根の尾根状を辿るが、傾斜も緩く危険はない。14時50分、デポ地へピッタリ出ることができた。(坂井 記) 参加者 L坂井 亘、岡田昭二、林本佐千枝、星野立夫、津田浩二 |

| 「同好会の部屋」へ戻る |

| 渓流倶楽部山行――野坂「耳川流域の谷」 |

|

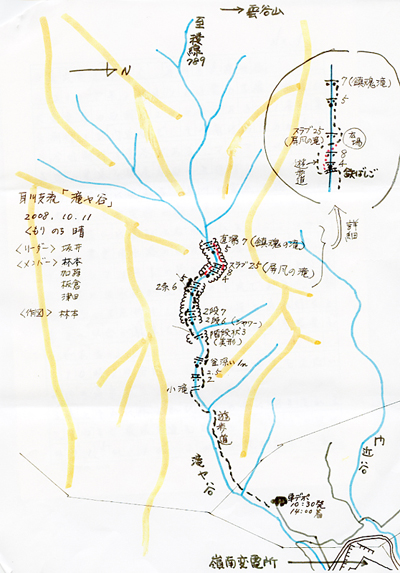

| 野坂「耳川支流滝ヤ谷」図(作図=林本佐千枝) |

|  |

| 左 屏風ヶ滝をバックにメンバーの面々 右 6m二条滝の右岸を登る津田氏 |

|

| 大岩を右に直角に曲がったところの4m直瀑(釜は深く、チムニー登りもできない。奥の上の滝は直登する) |

|

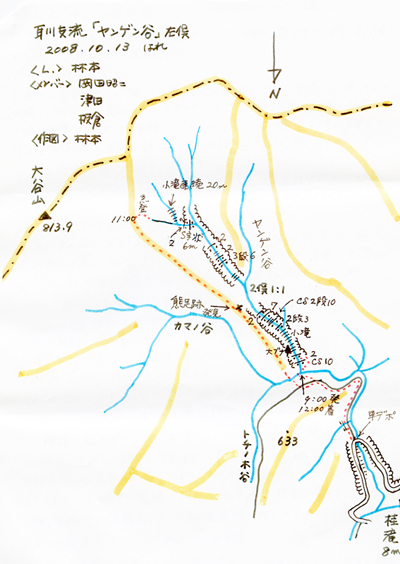

| 野坂「耳川粟柄谷支流カマノ谷」図(作図=林本佐千枝) |

|  |

| 左 入渓地点にて 右 カマノ滝(仮称)を背に林本さん・加藤さん |

|

| 源流域でニホンカモシカにあう |

|

| 野坂「耳川粟柄谷支流ヤンゲン谷」図(作図=林本佐千枝) |

| 野坂「耳川支流滝ヤ谷」 |

| 2008年10月11日、曇りのち晴れ。新庄の大変電所の西側に二つの谷がある。1本は夏に溯行した「門近谷」で、その南にあるのが「滝ヤ谷」。アスファルトの2車線の農道を松屋方面へ進むと、巨大な変電所が眼前に現れる。耳川に架かる橋の手前を右折して変電所の門の方に行き、なおもフェンス沿いに進むと右へ折れる。ここは、フェンスと農業用水路の間の狭い農道である。小さなコンクリートの橋で用水路を跨ぐ。この流れが「滝ヤ谷」の下流である。用水路に沿って左折し、200mほど上流へ行くと車3〜4台が駐車できるスペースと農機具小屋がある。 10時30分発。ここから遊歩道を沢沿いに行き、適当なところから入渓する。沢に被さる枝とそれに張られたクモの糸に悩まされる。しばらくヤブ沢を進むと、スッキリした沢になり、1.5m・2mと小滝が出てくる。楽しくこなして2m滝は下半身を濡らして直登する。続いて階段状2.5mを右岸から取り付いて登る。また小滝が連続するが、いずれも釜が深いのでへつりで滝に取り付く。今回参加の津田氏が沢登り初体験なので、ところどころ講習をしながらの溯行となる。次の3mも階段状で、左からへつって取り付く。続く二段6mは水量多く左から高巻く(昨年、単独で溯行した時は左から取り付き、シャワーで右へトラバースし直上した)。連続に近いくらい滝が出てくる。次の二段7mは下部はナメ滝で、上が狭まって細くなっているが問題なく登れる。次の6m滝は二条になっており、右滝を下半身水流に押されながら楽しく登る。次の5mは二段状で、途中から左へ曲がっており、左から取り付き直登でこなす。 この上から側壁が立ってきて暗いゴルジュになる。右に大岩が出てくると滝の音が聞こえるが、滝の姿は見えない。この大岩で右に直角に曲がると、4m直瀑で水量も多い。釜はとても深く、取りつく島もない。側壁は両方とも磨かれてツルツルで、手前が広がっているためチムニー登りもできない。ここは右岸の岩を登って滝上の遊歩道に出る。道の手摺を跨いで上の滝へ取り付く。この滝は末広がりで階段状に岩が積み上げられたようで、どこからも取り付けて登りやすい。上流は左へ曲がり、大スラブの屏風ヶ滝が現れる。落差は四段になっているが一本の滝で、スラブの中の溝を流れ落ちている。下部の二段目まで登ってみたが上は難しい。遊歩道を伝って屏風ヶ滝の展望台にもなっている広場へ出て、あらためて全体を見ると、25mの流れにスラブが広がりを見せて、屏風ヶ滝の名に相応しい。最上部のスラブで流れが二分しており、広場側の滝をガリーからスラブ滝と登って滝の感触を味わった。 広場での昼食後、滝の上部へ行くと7mの滝が二本左から落ちている。手前の細い滝の岩壁には「十六善神」と四文字彫ってあるが私には意味不明。奥の大きい方の直瀑の壁にも線彫りで絵(?)が書いてある。どちらも宗教に関するもののように思う。二本の滝を合わせて「鎮魂滝」と林本は仮称を命名した。このとき、文字にしても絵にしても直瀑の裏側なのにどういう作業で彫ったのかがみんなの話題になった。本当はもっと上流をめざしていたが、初めての者もいたし滝の横のガレも高巻く岩を持つと抜けるという脆さもあったので、溯行終了とした。 広場の10mぐらい上の岩に「鎮魂碑」彫ってある。これは、明治時代の日露戦争の時のもので、新庄集落からも多くの方が戦争に行かれたらしい。毎年7月28日と聞いたと思うのだが、ここで新庄の方がたくさん参加されて慰霊祭が行なわれているという。これは、昨年下山後に駐車地近くで農作業をしていた地元の方に聞いた話である。広場からは遊歩道を使って駐車地へ13時に戻った。(坂井 記) 参加者 L坂井 亘、林本佐千枝、加藤昌子、津田浩二、板倉由起夫 |

| 野坂「耳川粟柄谷支流カマノ谷」 |

| 10月12日、晴れ。似たようなヘアーピンカーブが二ヶ所あり、取付を誤るというミスがあったが、10時30分にトチノキ谷出合を出発する。 枝の林道に入ってすぐに、堰堤がある支流が左から入る。なおも林道を進むとガケ崩れで林道が埋まっているが、そこを過ぎて下りやすいところからトチノキ谷へ降りた。出合から左岸側三本目がカマノ谷である。10分ほどで出合だが、11時になってしまった。入渓してすぐに小滝が六つほど連続する。簡単にこなして行き、六つ目は2mほどの二条滝で左岸を登る。狭くチムニー状でザックが引っかかって登りにくいが、落ちる心配がないのでみんな楽しそうだ。次の1.5m,滝を登ると、左岸に炭焼窯跡がある。この窯跡は石積みもしっかりしており形がしっかり残っている。次の3m滝をこなすと「カマノ滝」(瓜生氏命名の仮称)10mが現れる。この谷最大にしてかつ美形でもある。もう少し水量が少なければ滝身左から取り付けると思う。左岸から高巻き懸垂下降する。初心者2名に、初めてエイト環を使っての下降を教習する。また、最終下降の住吉氏に肩絡みの懸垂下降のやり方を実行してもらい、初心者に見てもらった。 ここからは何もなく、高度605の2m滝で左岸からへつりで取り付き登る。このあたりで谷は少しずつ東へ向きを変える。すぐ4m滝を問題なく登り、1.5m・2.5mもこなすと平流になり、高度630で二俣になる。右をとり、何もない沢をつめて行く。右からの細い支流を過ごすと、次に左から細い支流が入る。ここで珍しいお客が我々をじっと見ていた。ニホンカモシカである。まったく動かないので置物かと思うくらいである。カメラを出して写真を撮る。この野坂では、我々初めての顔合わせとなった。今までクマ・シカ・サルとは出合っても、ニホンカモシカとは……。 この少し上流から右岸の支尾根に取り付く。ヤブ漕ぎらしいものもなく支尾根上に出て、P859m方向に右へとる。少し上方から西へ派生する支尾根をめざす。途中からトラバースして、西への支尾根にのることができた。この尾根は広くてブナ林が美しいので小休止する。広い尾根上の踏跡をたどると、トチノキ谷の林道はすぐであった。出合の車デポ地は15時頃。(坂井 記) 参加者 L坂井 亘、住吉 実、小島信忠、岡田昭二、林本佐千枝、加藤昌子、星野立夫、津田浩二、板倉由起夫 |

| 野坂「耳川粟柄谷支流ヤンゲン谷左俣」 |

| 10月13日、晴れ。この谷は、カマノ谷のすぐ手前の谷で、きのう前を通ったとき好印象だったので、急遽入渓を決めた。 9時入渓(Ca.540)。小滝を二つほど過ぎた後、出合からは見えなかったが、すぐにCS滝10mが出現。これは幸先がよいとワクワクする。かなり大きなCSは、その岩の中を流れる滝で外からは全貌が見えない。直下にて確認すると、下半分は中の空洞が広く直登は難しいと思われた。上半分はシャワーで登れる。ここは、左右どちらからでも簡単に巻ける。 2m・1.5mが二つ続き、左に大ブナを見ると右から枝谷が入ってくる。その後、1〜1.5mの小滝が連続し、二段3mとなる。Ca.600でCS滝二段10mと、すべて快適にこなして行く。 次に、7m滝が出てくる。左から登れそうだったが、上部でホールドがなく右から取り付き直してシャワークライムする。あとの二人もフリーで直登。初参加のメンバーはザイルで確保する。続く2mを登ると核心部は終った。ここまで、初めからずっとゴーロ状態だった。 Ca.635で1:1の二俣となり源流域の様相。右俣の地図の持合わせがなかったので、左を行く。小滝が連続した後、Ca.660で三段6m・2m・1m・2mと続く。Ca.680で次の二俣となり、また左をとる。S字状6m・2mを過ぎるとCa.700ぐらいで右から枝谷が入る。流れは細いが多段20mの滝が落ちている。谷は左にカーブしながら溝状となり水は涸れた。 稜線の詰めはヤブもなくスッキリしているが、その分土手壁状で急峻。木の根を掴みながら慎重に登高する。支尾根着11時。この支尾根は、大谷山主稜線よりほんの少し西に、北西に向かって派生しているカマノ谷との中間尾根である。ヤセており慎重を要する。半分ほど下ったところで真新しいクマの足跡を発見。大人の手のヒラよりひと廻り大きい足跡であった。12時出合着。(林本 記) 参加者 L林本佐千枝、岡田昭二、津田浩二、板倉由起夫 |

|

| ブナ林でくつろぐ(カマノ谷で) |

| 「同好会の部屋」へ戻る |

| 第4257回例会〔渓流倶楽部夏山合宿〕――野坂「耳川支流粟柄谷(沢登り)」 |

|

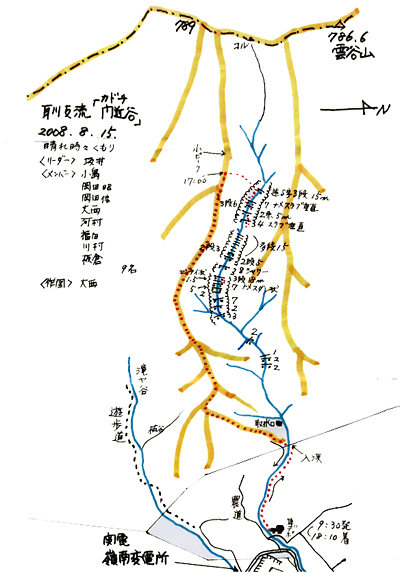

| 野坂「耳川粟柄谷支流門近谷」図(作図=大西佐千枝) |

|  |

| 左 7m滝(河村文子) 右 三段18m滝の一段目を登り終えたメンバー |

|

| 8m滝(シャワークライムで登る) |

|

| 野坂「耳川粟柄谷支流桧谷」図(作図=大西佐千枝) |

|  |

| 左 スキヤ谷と桧谷の二俣で、地図を見て高度計を合わす 右 後続を確保して上げる住吉 |

|

| 二段8m滝 |

| 野坂「耳川粟柄谷支流門近谷」 |

| 2008年8月15日。午前9時過ぎに新庄の変電所裏の門近谷出合に着く。門近谷と書いて「カドチダニ」と読むらしい。ゲートのある農道に3台の車をデポすると、地元の方が軽トラで来ていて、このゲートは5時に閉めるのでそれまでに降りてくるように注意を受ける。 9時30分、デポ地から100mほど上流で入渓する。両岸から木が覆うように茂りうす暗い谷である。すぐに左に取水口があり、それを過ぎると沢歩きの中に小滝がポツポツと現れる。おまけに木が倒れ込んでいたり枝が被さっていて、まるで藪漕ぎ状態である。顔はくもの巣だらけ最悪の谷だ。小滝を三つほど越すと二俣になる。このあたりから倒れ込みや被さりがなくなり、スッキリした谷になってくる。左岸にある大岩を過ぎると、やっと滝らしい滝が現れる。7mを右から直登し、スタンスのよいところで左へ水の中に入りそのまま直登して乗り越す。後続を確保して全員乗り越す。2m、5mと登ると、7mの簾状の滝で、上はスラブのナメになっている。フリクションを効かせて快適に攀じる。次の1.5mは小さい滝ながら登れない。左岸を巻く。高度350mで三段18m滝、二段・三段と右へ曲がっている。滝頭の右岸にある大きな岩が象徴的である。一段目は直登するが、二段目と三段目は直登が無理で左岸より高巻く。次に現れた8mはシャワークライムで直登する。二段5m、二段3m、多段15mと快適に直登して行く。入渓時に感じた暗い谷のイメージは払拭されて、べっぴんの谷に変身している。嬉しいかぎりである。ここで昼食にして、いい沢に当ったと喜ぶ。昼食後しばらく急な沢歩きをして、高度460mで垂直の4m滝がスラブの上を流れ落としている。直登不可で、左岸の草付から高巻きするがかなりショッパイ。後続に確保のザイルを出す。続く5mは下部が垂直で、上部は登れそうである。花崗岩ながら砂礫化しておりボロボロと剥れる。クラックにハーケンを打つが効かず、ジャンピングでボルト穴をあけるが砂礫のため無為に終わる。この間、福田さんが左岸からの高巻きルートを探してかなり上部まで登ってくれたが、ルートにならず下降してくる。小島さんも高巻きルートを試登するがダメであった。登るも降りるもできなくなり進退窮まる。そこで、皆で考えて埋れている枯れ木や流木を集めて足場を作り、この滝を乗り越す。後続を確保して登り終えると、また次の滝が待っていた。三段6mを登ると7mの垂直スラブ滝が落ちている。これも直登は無理で、右岸の草付スラブから巻くが、後続にはフィックスロープを張って確保する。次の滝が逆S字の15mスラブ滝である。ここで午後4時になったので打ち切る。右岸の草付急斜面を草に掴りながら一息つけるところまで登る。ここで全員合流して尾根上に出ると登山道に合う。これは雲谷山への登山道であろう。これを下り、途中で岐路になるが左へとり尾根を忠実にたどって入渓地点に戻った。車のデポ地に行くと、朝の地元の方が我々が戻ったか見に来てくれたようである。挨拶をしてBCへ向う。 今回初参加の川村千枝さんと板倉由紀夫さんがとても頑張って行動してくれた。 打切り地点より上部には、逆S字15mの他に、まだ三つ四つの滝が出て来そうな予感がする。(坂井 記) 参加者 L坂井 亘、SL大西佐千枝、小島信忠、岡田昭二、福田裕子、河村文子、岡田信也、川村千枝、板倉由紀夫 |

| 野坂「耳川粟柄谷支流桧谷」 |

| 2008年8月16日。ジョーサイ谷出合のBCから、5月に入ったスキヤ谷の出合に車をデポする。本日は住吉さんが日帰り参加してくれている。代わりに河村さんが昨日の門近谷でとてもバテていて沈殿する。 スキヤ谷出合から左岸の林道を二俣近くまで行き、手前でスキヤ谷に降りる。すぐに二俣でスキヤ谷を左に見送り桧谷へと入る。堰堤が3つ続き、1つ目と2つ目は左岸から、3つ目は右岸から越す。高度470mで最初の二条3m滝が出てくる。次の3mもシャワーで登ると4mの直瀑が現れる。これは水線左のガリーを直登して後続を確保する。すぐに二段8mを滝のなか直登で登る。高度540mまでゴーロが続き、右に北谷を分ける。左の本流には2.5mが架かり、続く二段4mとこなして行く。高度565mで右岸の台地に炭焼窯跡が二つある。窯跡を左に見送ると三段6mの美しい滝。これを快適に登ると広い場所になっていて、真中にサワグルミの木が1本立っている。このすぐ上で南谷を左に分ける。出合に1.5mの滝があり、左岸からへつりで滝身へ取り付く。これを越えると左岸に炭焼窪跡がある。少し行くと二条1.5mが二つ続き簡単に越して昼食にする。この谷は昨日の門近谷のようにキツクないので楽である。昼食後2mの黒い岩の滝を越すと両岸にサワグルミの木がある。何もないゴーロを行くと右岸に炭焼窪跡が二つポツンポツンと続く。高度665mで5mの階段状を気持ちよく登ると左からルンゼが入る。続く三段6mはシャワークライムで登る。その後ポツンポツンと2mほどの滝が離れて出てくる。あと小滝が連続するところがあり、また、ルンゼが左から入る。高度730mで4m、二条7m滝が連続して出てくる。4mを直登して、次の7mは二条の左滝の滝身を直登する。これは二段になっていて、一段目二段目とも直登するが、自信のないものは二段目は右岸の草付から巻いた。ここからは源流域に入り流れも細くなるが、忠実に沢中を行く。細い枝谷がいくつか入っているが、大西サブのコンパス・地図、地形を読んだナビゲーション通りに水がなくなってきた沢を進む、高度850mで2mの枯滝を登ると、高度900mで完全に水が切れる。少し下で見たのが最初の一滴になるのか。この後も水の枯れた沢をたどり、藪漕ぎもなく尾根に出る。登山道がある。左の高くなったところが大御影山頂上でドンピシャで突き上げた訳だ。 下山は尾根を戻り、桧谷の左岸尾根を下降するのだが、この尾根に取付くところが難しい。大西サブのナビが正確に機能し、下りもドンピシャでスキヤ谷出合に降り立った。(坂井 記) 参加者 L坂井 亘、SL大西佐千枝、小島信忠、住吉 実、岡田昭二、福田裕子、岡田信也、川村千枝、板倉由紀夫 |

|  |

| ジョーサイ谷出合のBC |

| 「同好会の部屋」へ戻る |

| 渓流倶楽部山行 |

|

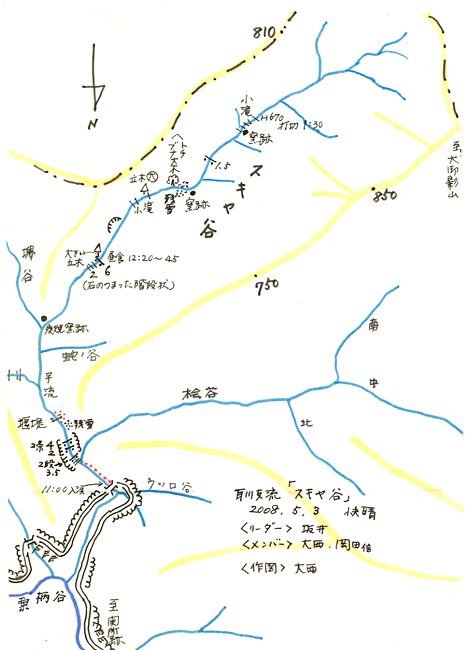

| 野坂「耳川粟柄谷支流スキヤ谷」図(作図=大西佐千枝) |

|  |

| 左 飛沫を浴びて直登する大西(スキヤ谷)、右 高度600m過ぎの残雪にて(スキヤ谷) |

|  |

| 左 余裕の岡田(スキヤ谷)、右 落口に大木がある象徴的な6m滝(スキヤ谷) |

| 野坂「耳川粟柄谷支流スキヤ谷」 |

| 2008年5月3日は、天気上々の快晴だ。今シーズン初の沢登りなので幸先が良い。 粟柄林道を南下し、道がヘアーピンカーブしている手前に車をデポする。谷の左岸に草深い林道があるが、出合から見ると崩壊しているようなので、橋のところから入渓する。すぐに右手から桧谷が入ってくるのを見て小滝の谷を進む。二段3.5mの滝が現れる。取付はヌルヌルだが難しくはない。次の二条4m滝は腰ぐらいまでの釜から取り付いて乗り越す。高度450mで残雪が出てくる。2006年春に比べると、残雪の量は少ない。大きな堰堤が現れ、左岸から高巻く。堰堤の上は平流になり、広い河原歩きが続く。左から枝谷が入り、しばらくすると右から蛇ノ谷が流入する。高度480mで二俣になり、左の谷が堺谷である。俣の中に炭焼窯跡がある。高度500mを過ぎると傾斜が強くなってくる。石の詰まった階段状の2m滝を登ると6mの滝が出てくる。直瀑に近い滝で、落口の左に大きな木が立っていて、小ぶりではあるが鑑賞に堪えうる滝である。右から取り付き、水線に沿って直登するが、半分くらいからシャワークライムとなって水中を攀じる。ヌルヌルでホールド・スタンスが細かく、身動きが取れなくなった。左岸の壁を登った大西・岡田にザイルを投げてもらい、その確保によって登りきることができた。この滝上で昼食にする。 ここから上流は、小滝は出てくるものの何もない沢歩きとなる。高度600mを過ぎると残雪があり、ブナやトチの大木も沢の周りに出てくる。左岸側に炭窯跡があり、段々畑の跡と思えるのがある。こんな奥まで開墾していたのだろうか。高度660mで左岸に炭窯跡がある。ここまで、小滝ぐらいしかないので溯行終了とし、そのまま谷を下降する。下降中、私が右膝を痛めてしまい、メンバーに迷惑をかけてしまった。(坂井 記) |

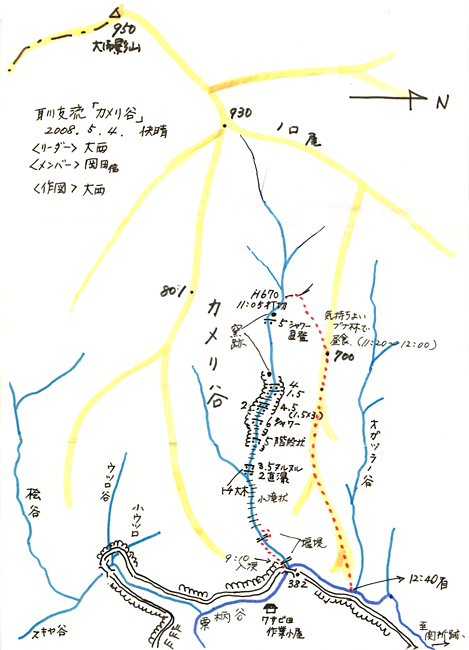

| 野坂「耳川粟柄谷支流カメリ谷」 |

| 昨日の下山中にアクシデントがあり、今日は二人で出かけることになった。 粟柄谷左岸のワサビ田作業小屋付近に車をデポする。林道から堰堤が二つ見えているのがカメリ谷だ。 橋の際から左岸沿いに進み、二つ目の堰堤を左岸から越して入渓。 左に支流を分けるまで、広い河原に階段状の流れが続く。二俣にはトチの大木があり、右を行く。すぐ2m直瀑。ヌルヌル3.5m、階段状5mと快適にこなしていく。雲ひとつなく、薫風爽やかで気分は上々。 Ca540の6m滝は滝身左をシャワークライム。濡れても気持ちいい。やがて、両岸が立ってきてミニゴルジュとなる。2mの後、三段4.5m(1.5m×3)は細い流れながらも釜の水深は1.5mほどもあり、胸までつからねばならない。おまけに、一段目は見るからにヌルヌルしていていやらしい。左岸壁には人一人が這って通れるほどの岩の隙間があり、ザックを外してそこを通過する。 谷はS字状に曲がり、1.5mのあとつづく4mは左岸水際の壁を登って滝上に出る。左側に炭焼窯跡があり、傾斜は緩やかになった。Ca640を過ぎて5m滝をシャワークライムする。また窯跡があり、辺りは段々畑状で先人の生活のにおいが感じられた。 もう滝は無いだろうと、ノロ尾まで行くのをやめて、北側のオガツラノ谷との中間尾根めざしてトラバースする。15分ほどで稜線に上がる。緩やかなブナ林の中で昼食とし、昼寝もしたいような雰囲気にしばし浸る。尾根を外さないように注意して下山した。(大西 記) |

|

| 野坂「耳川粟柄谷支流カメリ谷」図(作図=大西佐千枝) |

| 「同好会の部屋」へ戻る |

| 渓流倶楽部山行 |

|

| 野坂「耳川粟柄谷支流トチノ木谷」図(作図=大西佐千枝) |

|  |

| 左 取付から見上げる五段の大滝、右 「トチノ木滝」(仮称)の三〜五段目 |

|  |

| 稜線の大ブナ(左=大西、右=加藤) |

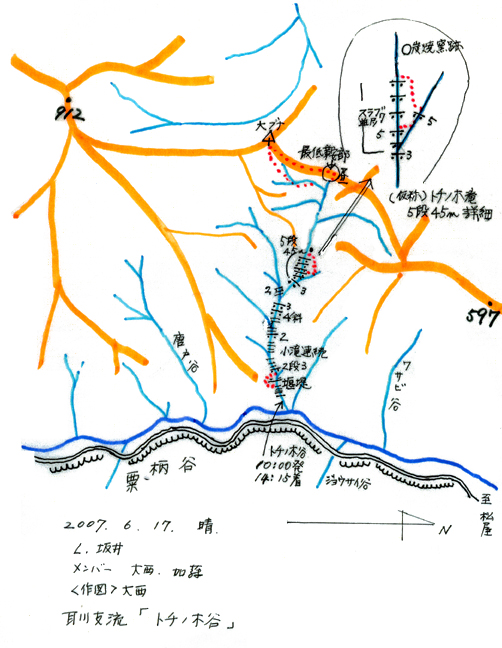

| 野坂「耳川粟柄谷支流トチノ木谷」 |

| 2007年6月17日、本来なら大峰の前鬼川へ入っているはずが、天気予報によって例会は中止になった。ところが、16日から快晴になったので、どこかへ行こうという話になり、耳川のトチノ木谷へやってきた。 10時に入渓。滑る岩の小滝をいくつか過ぎると、堰堤が出てくる。右岸から踏み跡を頼りに登って高巻く。少し平流のあと、二段3mの滝が出てくるが問題なく直答する。しばらく何もない沢歩きになる。2m滝を登ってすぐに左から枝谷が入る。そこから高度20mほど登ったところで4mの斜瀑と3m滝がつづき直登する。高度400mで二俣になり、我々は右俣本流をとる。左俣は、三つほど小滝の連続しているのが見えている。しかし、こちらは何もない。左俣の方がよかったのではないか? 本流はポツリポツリしか滝が出てこない。この谷も何もないのかと思うが、残念だとは思わない。こんなこともよくある。 二俣から高度差40mのところに3mの滝が出てくる。その滝は直登できると見ていたが、さらに上を見て思わず声が出た。大きい滝が見える。何段かになってはいるが、かなり大きい滝で嬉しくなる。下まで行くと四段目までわかるが、曲がっているので上がよく見えない。 一段目右の水際から慎重に登る。少し飛沫を浴びるが、ホールド・スタンスとも濡れてはいるもののしっかりしている。一段目6mほどを登り、二段目5mを同じように右水際を直登する。出口には少し微妙な部分があるが、これを抜けるとテラス状になる。三段目はスラブ状の垂直に落ちる滝で、登れそうにもないので高巻きのルートを探す。滝から右5〜6mを木を頼りに登るルートは垂直で難しい。テラスからさらに右へとり、涸滝のあるルンゼ状から高巻くルートもけっこうショッパイ。二手に分かれて登ったが、垂直の木を頼りの登りはあまり推薦できない。これも6mほど登って右へとり、ルンゼルートと合流する。さらに、木を頼りに上へ登って、左へトラバースぎみに本谷をうかがう。谷が見えると、滝の落ち口の少し上流へ下降した。四段目まで見えていたが、五段目も短いのがある。 この滝に名称があるのかわからないが、「トチノ木滝」(仮称)としておきたい。高度計の差では45mになっていたが、実際には五段30mぐらいと思われる。 滝の上から少し行くと、右手に炭焼窯跡がある。昔の人は、ここからどうして荷出しをしていたのか不思議である。ここから源流域になり、緩やかな流れを行く。二俣から真中の台地状に上がって稜線をめざす。登りにくいところを、左へ左へととって支尾根に出る。ここに大ブナの木が一本聳えている。 ここから分かれる枝尾根を下ると、広々とした最低鞍部だ。ここで昼食。食後に沢を下ると、先ほどの二俣の台地状へすぐに戻ってしまった。五段の滝は、高巻いた左岸を木を伝って下り、ルンゼの涸滝で二度懸垂を繰り返して降り立った。ここからも沢通しで下り、12時15分に出合へ戻った。(坂井記) ・メンバー:L=坂井 亘・大西佐千枝・加藤昌子 |

| 「同好会の部屋」へ戻る |

| 渓流倶楽部例会(第4148回例会――野坂「耳川支流の谷」) |

|

| 野坂「耳川粟柄谷支流モジキ谷・二又谷左俣」図(作図=大西佐千枝) |

|  |

| 左 最後の二俣にある大トチの木(モジキ谷)、右 捻れた木(モジキ谷) |

|  |

| 左 珍しい根が並んだ木(モジキ谷)、右 ジョウサイ谷出合のベースにて |

|

| 野坂「耳川粟柄谷支流唐戸谷」図(作図=大西佐千枝) |

|  |

| 左 812m付近にて(唐戸谷)、右 真新しいクマの足跡 |

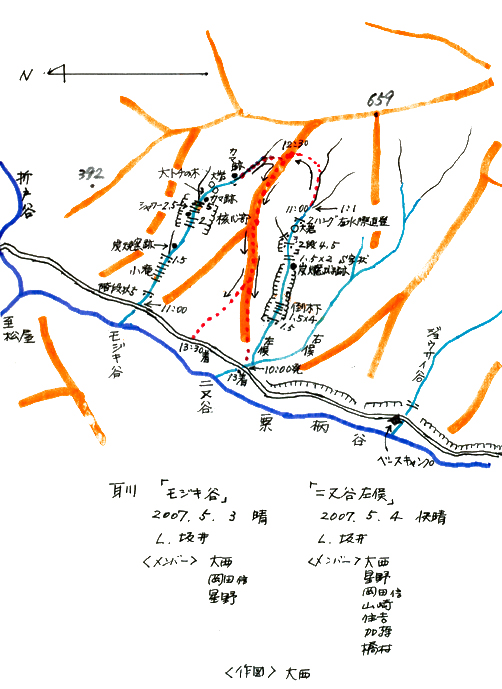

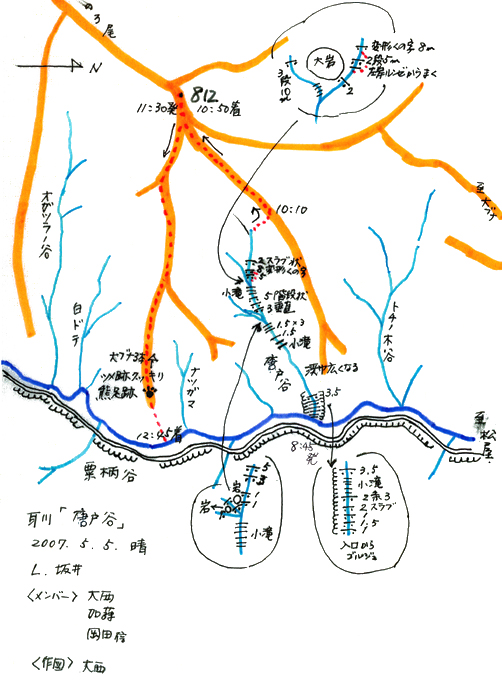

| 野坂「耳川支流モジキ谷・二又谷左俣・唐戸谷」 |

| 2007年5月3日、粟柄谷のジョウサイ谷出合にベースキャンプ地を決める。

11時、ジョウサイ谷より二本下流に戻った谷がモジキ谷で、出合は小さく狭いところを入って行く。倒木が沢に覆い被さっており、それをかきわけて行く。入渓しての第一印象はゴミ沢であった。しばらく行くと少しスッキリとしてきて、沢らしくなってきた。しかし、ゴーロというよりコンターが詰まっている分、一気に駆け上がって行く沢である。高度は稼げるがきつくてしんどい。こんな沢でも、小滝は明瞭に滝の形態をしている。階段状5m、二段2m、1.5mなどが連続する。左からルンゼが入るところに炭焼窯跡がある。長さ7mのナメを過ぎると、高度350mまで何もない。 ここからゴルジュ状になり、核心部と思われる。はじまりは大岩を左にまわり込み、連続する小滝を登って行く。2mはショッパイが、なんとか直登する。ここにも大きな炭焼窯の跡があった。次の2m、ヌルヌルの2.5mをシャワーで攀じて行く。1.5m、5mの滝が出口で、二俣になる。左岸に炭焼窯跡があり、二俣の真中に大トチの木がある。岡田信也が木に登ってポーズをとる。 上部は源流域で、大岩の間を通り四つ目の窯跡を見て右の支尾根をめざす。12時30分、支尾根上に立ち、そのまま下降する。支尾根通しに約1時間で県道に降り、ベースへ戻る。 溯行価値のある谷ではなかったものの、二俣の近くで珍しい木があるのは一見かもしれない。大トチの木、むき出しの根っこが並んだ木、何もないのに捻れた木があった。(坂井記) ・メンバー:L=坂井 亘・大西佐千枝・星野立夫・岡田信也

5月4日は、モジキ谷とジョウサイ谷の間にある二又谷に入る。

粟柄谷に入って3日目の5月5日。昨日まで粟柄谷の右岸側の谷をやってきたので、今日は左岸側の谷に入る。ベースから県道を上流へ進み、対岸の谷を偵察する。前日の偵察でも目をつけていた、本流へ小滝で流入する谷に決定。 |

| 「同好会の部屋」へ戻る |

| 渓流倶楽部例会(第4146回例会――野坂「耳川支流の谷」) |

|

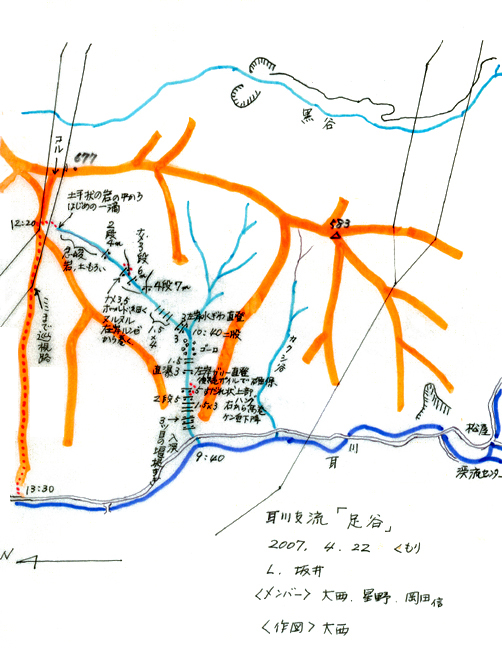

| 野坂「耳川支流足谷」図(作図=大西佐千枝) |

|  |

| 左 5m簾状、右 高巻き後の懸垂下降 |

| 野坂「耳川支流足谷」 |

| 2007年度初の沢登り。今年も楽しく沢登りができますように。

4月22日9時40分、県道の出合を出発する。昨年は工事中だった堰堤も完成しているようだ。三つ目の堰堤を越えたところから工事用の梯子を使って川床に降りた。 しばらく川原を歩くと1.5mほどの小滝が三つほど続き、二段5mを乗越す。すぐにスダレ状の5mが現われる。しかし、上部はハングしていることと右側のクラック伝いでも、細かいホールドが指に掛からないくらいで、上部で腹這いになっても登れそうにない。これは左岸から高巻いたが、上流部に降りるのは懸垂下降でなければ降りられなかった。大西さんの懸垂下降も上手になって、安心して見ていられる。 次の3mの直瀑は右水線のガリーを攀じて滝上に出るが、けっこうショッパイ登攀で、後続はザイルで確保する。1.5mほどの小滝を二つ越すと、ゴーロになりしばらく続く。10時40分、高度差240mで二俣になり、左の本流をとる。 左俣に入ってすぐに3mを直登し、次の3mは右水線を飛沫を浴びながら直登する。ここから1.5mほどの滝が蛇行しながら四つ続く。楽しく溯行して行く。高度325mで右から四段7mの滝を落して支谷が入る。 高度350m位からもナメが少し続く。三段6mのナメ滝は問題なく登れるが、次の3.5mほどのナメ滝はヌルヌルでホールドも細かい。直登主義を唱える私でも、取りつく島がなかった。手前右からの支谷に入り高巻く。 ナメが終るとしばらく何もなく、高度420mで二段4mの滝を最後に源流域に入る。急峻で岩も土も脆く崩れやすい上部を詰めて行くと、右の土手状のところから最初の一滴が。 この上は、稜線まで高度差60mほどを登るだけである。稜線には12時20分着。 下山は関電の巡視路を使い、途中から近道をするために尾根通しで下る。13時30分、県道に出て車のデポ地に戻る。(坂井記) ・メンバー:L=坂井 亘・大西佐千枝・星野立夫・岡田信也 |

| 「同好会の部屋」へ戻る |

| 渓流倶楽部例会(第4087回例会――野坂「耳川支流の谷」) |

|

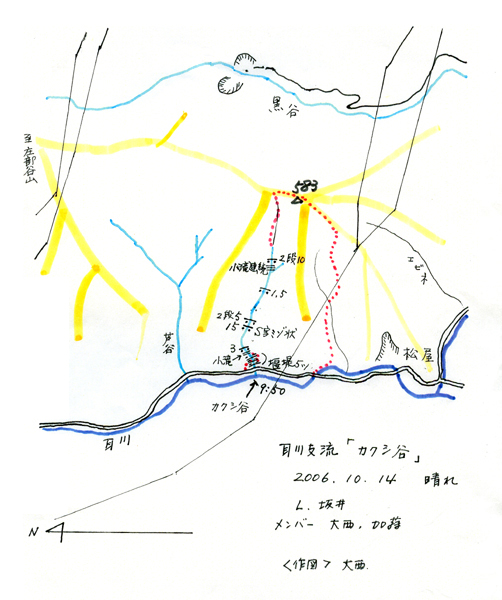

| 野坂「耳川支流カクシ谷」図(作図=大西佐千枝) |

|

| 稜線の草原にて(カクシ谷終了後) |

| 野坂「耳川支流カクシ谷」 |

| 2006年10月14日、いつものように出町柳を出て野坂に向かう。本日は大西・加藤の二人の女傑が同行で心強い? 9時50分、新庄と松屋の間にあるカクシ谷出合を出発する。道からすぐ取り付けるので楽だ。堰堤を五つ過ぎて入渓する。すぐに小滝が四つほど続く。次の3mも問題なく直登して行く。 しばらく何もない沢歩きが続くと、S字15mほどの溝状滝が現われる。これは、フリクションもよく効いて水の中を登れる。続く二段5mも快適に直登すると、またしばらく沢歩きが続く。この周辺はトリカブトの群生地である。名前にひかれて来てみたが、沢自体は沢歩きの域を出ない。 高度325mあたりから、岩の色が今までの黒から赤に変った。1.5mの滝から小滝の連続するミニゴルジュを行く。出口に二段10mの滝が出てくる。細かいホールドを楽しみながら、シャワークライムで乗越す。 あとは、源流になって高度400mで水が無くなり、木を頼りに右岸から稜線をめざす。 12時に583m地点へ到着し、ここで昼食にする。草原の快適な場所で、とても気持ちがよい。下降はヤブ漕ぎを覚悟していたが、少し移動すると送電線が見えたのでそちらに向かう。あとは「関電さんよ、ありがとう」で、耳川のカクシ谷より少し上流に降り立つことができた。 (坂井記) ・メンバー:L=坂井 亘・大西佐千枝・加藤昌子 |

| 「同好会の部屋」へ戻る |

| 渓流倶楽部夏合宿 |

|

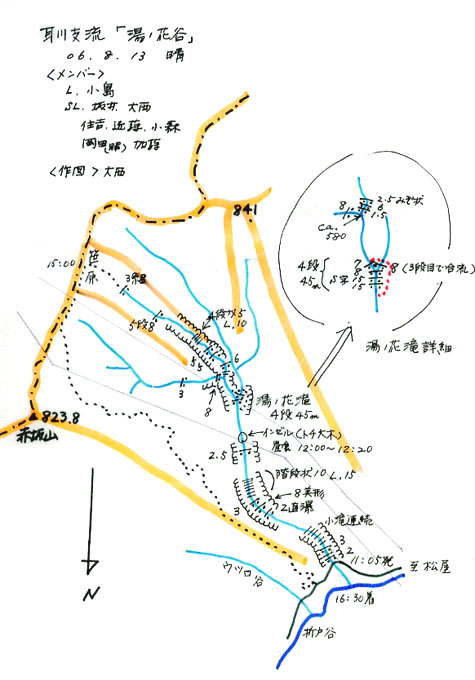

| 野坂「耳川横谷川湯ノ花谷」図(作図=大西佐千枝) |

| 野坂「耳川支流横谷川湯ノ花谷」 |

| 2006年8月13日、前日から入山しているメンバーと、当日の朝発で入山したメンバーが合流しての出発となり、11時の入渓はとても遅い取り付きとなった。 昨年夏の合宿で完登していなければならないルートであるが、大雨で合宿は現地で中止となってしまい、今まで宿題ができないでいた。 2005年5月4日に取り付いて途中まで溯行しているが、残雪が谷を埋めていたためエスケープしている。 今日は残雪の心配もなく、前回と同じルートで溯行していく。すぐの2mはやりすごして3mを直登から始める。小滝が連続するが何も問題になるものはない。2mの直瀑が出てくるが直登し、次の8mは美形の滝である。これは二段で前回は水量が多く高巻いたが、これも直登する。連続する小滝の中に、次の3mも直登すると、階段状10mの滝が現れる。長さにして15〜16mといったところ。快適に直登していける。その上に2.5mの滝があり、これを登るとインゼルになり栃の木が立っている。前回はこの先で左岸へエスケープしたのだが、今回は前方に湯ノ花滝が見えている。 一段目の滝下まで近づいてみるが直登はできず、少し戻って左岸より高巻く。あまり大高巻にならないよう小さめにして、滝の各段が確認できるようにする。一段目15m直瀑、二段目S字状15m、三段目8m直瀑で、二俣になって右から急峻な8mの滝と合流している。高巻はこの滝も含め右側から。右俣の滝を巻いたところから少し下りぎみに左俣の本流へトラバースして、四段目の滝7mの上へ出る。これをトラバースしながら見ると登れそうなので、途中から三段目の滝の上に降り立ち取り付いてみる。水量があるものの、岩を伝うように流れ落ちている。細かいホールドではあるが、微妙なバランスでシャワーを浴びて登り切る。湯ノ花滝は、前回遠望ながら五段50mと目視していたが、高度計で測ると四段45mであった。 滝上は少しの間なにもなく、高度計580m地点で二俣になる。右俣の本流をとるが、左俣は合流点に8mの滝を落としており、引かれるものがある。 谷はS字状でゴルジュとなり、1.5m、6m、2.5m溝状、5m、2mナメと続いて出てくる。次の5mは逆層の岩で少し時間は掛ったが登り切る。ゴルジュを抜けると四段5mのナメ滝を登る。高度670m、もう少しで稜線のはずなので頑張る。二俣になり、どちらも滝を掛けている。左俣6m、右俣8m多段の滝。我々は右俣を選択し快適に登り、次に三条になった8mの滝を登ると、ポコポコという感じで水が湧いていた。これが最初の一滴で、上は涸谷になる。 ここから左の支尾根に取付き、10分ほどの笹の中のトラバースで登山道に出る。これは赤坂山と大谷山を結ぶ縦走路で、赤坂山に向い、手前の粟柄越道を折戸谷へと下る。(坂井記) ・メンバー:L=小島信忠 S=坂井 亘 近藤利一・住吉 実・小森正一・岡田昭二・大西佐千枝・加藤昌子 |

|

| 野坂「耳川横谷川ウツロ谷左俣」図(作図=大西佐千枝) |

| 野坂「耳川支流横谷川ウツロ谷左俣」 |

| 8月14日、出合のBCを9時に出発してすぐ入渓する。2.5m階段状、3m、1.5mと登ると堰堤が二つ出てくる。左岸の林道跡から乗り越える。しばらく何もなく、やがて2mの滝を登ると二条12mのナメが現れる。流れの細い左岸を直登する。すぐに1.5mが二つ続くのを登り、次の2mは倒木を平均台のようにバランスで渡り取り付く。3mの直瀑は左より巻いた。上がった正面に美しい12mの滝が落ちている。ここで左へとり、10mの滝はめぼしいホールドもなく、微妙なバランスだけで直登する。この上が2mの滝であるが、釜が深く5mほど泳いで取り付く。 ここで二俣になる。右俣は記録があるウツロ谷本流だが、我々は記録のない左俣をとる。 ゴルジュの出口は6mのS字状のナメ滝であるが、快適に登れる。すぐに5mの美形の直瀑が現れたものの、ヌルヌルの岩に左を巻いた。ここの釜も深く底が見えない。 ここから30mほどナメが続き、左から枝谷を見て、またナメが20m続く。次の8m・2.5m・2m・1.5mと直登していくと、右から枝谷が6m階段状の滝を落としていた。 すぐに3mのヌルヌル滝をシャワークライムで登り、4m溝状滝をを登る。右から小さな枝谷を見ると12mの切り立った階段状の滝が現れる。これは岩が外傾していて手強そうである。バランスと腕力で登り切る。次の二段5mはナメで快適である。 連続して溝状7mはヌルヌル岩で、途中までフリーで登るが行き詰まり、高巻班にザイルを降ろしてもらって登る。大西は左岸壁をフリーで登った。続く3mを登ると三段10mの滝で、右側も溝のように水が流れ落ちているが、そこから取り付く。二段目から三段目を乗越すところが体を曲げて登らなければならず、後続をザイル確保する。 ガレている2mを登ると流れは細くなり二俣になる。左10m、右6mと両方とも滝があるが、右俣を選択しこの滝を登る。上部はナメ状になり、三段15mを登って少し行くと水が涸れてしまった。涸れ谷を詰めて、薮漕ぎ20分くらいで支尾根に出る。ここからは地形が読みにくく、三国山も見えない。我々は上へ行かなければならず、一時間の薮漕ぎを強要される。堅い木の枝を掻き分けての進軍でなかなか進まない。体力を消耗する。やっと、少し広い尾根に出ると道らしきものを見つけ登る。疲れていて登りがきつい。尾根を登り詰めたところが三国山の頂上であった。 下山路は、縦走路を明王ノ禿、赤坂山を越えて粟柄越から折戸谷へと下降した。 この左俣については記録がないのでわからないが、30mのナメのところに左から入っている枝谷をとると、あのきつい薮漕ぎはなかったかもしれない。しかし、振り返るとこれが沢登りであろう。あれがなかったら、左俣をやったという充実感はないであろう。(坂井記) ・メンバー:L=小島信忠 S=坂井 亘 岡田昭二・大西佐千枝・加藤昌子 |

|

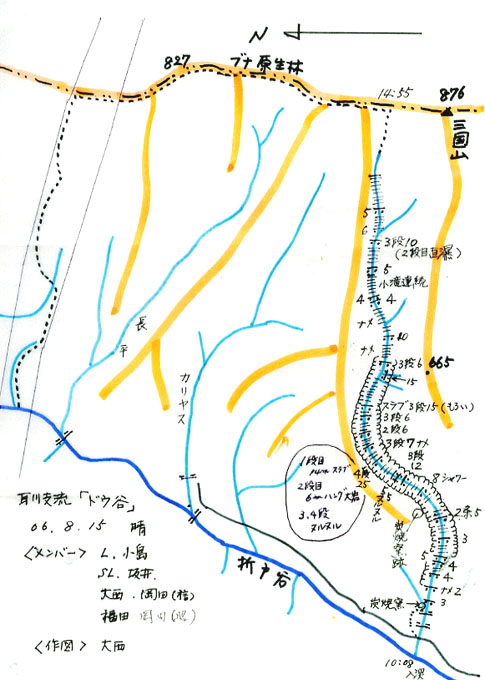

| 野坂「耳川横谷川ドウ谷」図(作図=大西佐千枝) |

| 野坂「耳川支流横谷川ドウ谷」 |

| 8月15日、合宿4日目である。全日行動しているので、やや疲れぎみだ。今日は朝発の福田裕子さんが合流して10時前に出発する。 出合から右岸の杣道を登り、堰堤を二つ越えたところから入渓する。ここに炭焼窯跡があり、その上に一本枝谷も入っている。 すぐに小滝の連続が始まる。4月29日に入渓した時は、木々に葉はなく上まで見上げることができたが、今は緑の葉が生い茂り空は見えない。3m・2mナメ・4m・4m・5m・3mと、大きくはないが高度100mほどの間に数えきれない滝が連続する。残雪期には一気に流れ落ちる一本の急峻な流れに見えたが、今は上まで見渡せず、また下を見ても出合は見えない夏の緑豊かな谷になっている。 ここまでは前回も溯行して、谷を埋めた残雪に右岸尾根へエスケープしたところである。ここから谷は左へと曲がる。そのために我々の間では「逆L字谷」と仮称していたのである。正式名称はドウ谷である。 この上は、我々には未知の谷なのでワクワクする。左に炭焼窯跡を見て8mをシャワークライム。左へ曲がりはじめてからナメが多くなってきた。三段12m・5mのヌルヌルの滝を直登して行く。次の四段25mは、一段目が約14mのスラブ状、二段目が6mハング、三段目・四段目が共にヌルヌルという状態であったが直登できる。次に三段7mのナメは簡単にこなせる。このあたりミニゴルジュといったところである。二段6m・三段6mと易しい滝を登っていく。高度600m近くの三段15mのスラブ状の滝は砂礫で形成されており、フリクションはよく効くが脆くてなだめすかしての登攀となった。これは高巻きがよいと思う。 少し連続する小滝を登っていくと、右から15mの滝がルンゼ状で流入する。すぐに三段6m・3m・4・10mと、高度685mの5mナメまで3〜4mの連続で、休む暇なく駆け上がる。 右からの枝谷を見てすぐに、三段10mの逆層の滝が出てくる。これは二段目が直瀑で左岸から高巻く。また二俣になり右が本流と思われるが、我々は左俣をとり溯行を続ける。6m・5mのナメを最後に数えきれない滝は終り、高度815mで最初の一滴となる湧き出す冷たい水に触れた。 ここからは薮漕ぎもなく、少しで三国山の北のコルへ出た。この稜線は、カリヤス谷でも書いたがブナの原生林が広がり、残雪期とは違った夏のロケーションをみせてくれる。下山は北へ向い巡視路経由で折戸谷へ。(坂井記) ・メンバー:L=小島信忠 S=坂井 亘 岡田昭二・大西佐千枝・福田裕子・岡田信也 |

| 「同好会の部屋」へ戻る |

| 渓流倶楽部山行 |

|

| 野坂「耳川横谷川庄部谷」図(作図=大西佐千枝) |

|  |

| 左 庄部滝、右 終了点にて |

| 野坂「耳川支流横谷川庄部谷」 |

| 2006年6月11日、朝七時出発。坂井・星野の二人で野坂へ向かう。 午前8時30分、三方観音着。前日からここで泊っている六名と合流し、横谷川へ出発する。 横谷川林道の途中に車をデポし、身仕度を整えて庄部谷出合へ進む。 午前10時に入渓する。すぐ上に集落の上水道用の水路橋が架かっている。谷に入ってすぐに2mを直登し、水路橋をくぐる。つづいて5m・2m・5m・10mと連続する滝を直登していくが、岩はヌルヌルでよく滑る。堰堤が一つあり、左岸から巻き上がる。 すぐに5m・2m・1.5mがあり、簡単に直登する。小滝が連続し四段20mが出てくる。三段はホールド・スタンス共にたくさんあり、快適(?)に登れる。?はヌルヌルなので、?である。慎重に登る。四段目はナメ滝であるが、これも慎重にこなしていく。この滝を越すと左から枝谷が入ってくる。見上げると送電線が走っている。すこし谷歩きをしていると、両岸に鉄梯子がある。これは関電の巡視路でなく、集落の上水道用の整備路の梯子であろう。 ここから、再び小滝が連続する。記録したのは1.5m・4m・1.5m・1.5m ・2.5mであるが、他にもまだある。 全て登れるが、滑る岩に変わりはないので慎重に登る。ここで、右から枝谷が入ると、二条10mの庄部滝が落ちている。右岸の滝身の右にチムニー状のガリーがルートとして登れると思うが、取付部がいやらしい。左岸の左に斜上バンド状のルートがあり、これをとる。身体を捻りながら、慎重に滝上に出る。また、4m・3m・5m・1.5m・1.5m・8mと連続する。この8mはシャワークライムになる。水は5月の時より寒く感じる。次の3mの斜瀑を登ったところで昼食にする。杉の大木があり、少し台地状になった場所で、日当りがよいのでくつろげた。 昼食後すぐに右から枝谷が入る。また滝が連続する。5m・5m・8m階段状・4mとも楽しく直登する。ここの右側に集落のための取水口が設置されていた。住民の方の苦労が偲ばれる。 左から枝谷を分けると二俣になり、右俣の水の流れていない谷を選択する。少し登ると水が流れ始め、4mのヌルヌルを登る。小さな滝の連続を過ぎると5m・6mを直登し、次の5mはハング状の滝で右岸を巻く。 また、小滝の連続するところを丁寧にこなしていくと、トチの木の多い場所に出る。少し登ると二俣になり、右俣をとる。1.5m・2m・3mの直登を最後に水が切れる。最初の一滴が解らないままに谷は終わる。ここに、この谷で一つ炭焼窯跡をみつける。 ヤブコギはなく、土手状のところで溯行終了とする。一面カエデの群落で、その中にタニウツギのピンクが我々の心を和ませてくれる。稜線に午後2時10分、左手にピークがあり5分で庄部谷山の頂上に着いた。 下降は、尾根通しに778mピークへ。そこから480mの送電鉄塔をめざし、巡視路を使って横谷林道へ降り立つ。書くのは簡単であるが、実際は地図と地形を読みながらの下降で、迷いながら派生する尾根に乗ってしまったりと、スムーズにはいかなかった。しかし、概ね想定どおりで下降できた。山頂から林道まで2時間10分を要した。 庄部谷の溯行については、限りなく出てくる滝の数に休む暇がない。それは、我々にとって楽しく嬉しいのだが、取付から終了まで全ての岩がヌルヌルで滑るのが溯行の魅力を半減させている。折戸谷の支流は花崗岩で、フリクションがよく効いて快適だ。その一本北にある谷で、どうして岩質がこうも違うのか。 しかし、岩とは別に庄部谷山の頂上に広がるブナの林は、折戸谷の稜線で見る林と同じで素晴らしいものである。(坂井記) ・メンバー:L=大西佐千枝・住吉 実・山崎大造・河村文子・加藤昌子・坂井 亘・星野立夫・九里健太 |

| 「同好会の部屋」へ戻る |

| 渓流倶楽部例会(第4038回例会――野坂「耳川支流の谷(沢登り)」) |

|

| 野坂「耳川折戸谷流域」図(作図=大西佐千枝) |

|  |

| 折戸谷右岸支流 |

|  |

| カリヤス谷 |

|  |

| 左 野坂「耳川折戸谷右岸の谷」図、右 「耳川折戸谷左岸の谷」図(作図=大西佐千枝) |

| 耳川・折戸谷左岸支流22 2006年初めての沢入りだ。この谷は仮称だが、ウツロ谷の一本北の谷である。谷名については、福井県の監督事務所に現在照会中であり、名称が判明次第掲載したい。 4月29日、大西・星野を伴い久しぶりに耳川へ向かう。粟柄谷から折戸谷の林道へ入ると、まだ道に雪が残っている。湯ノ花谷手前の広くなったところに車をデポし、身仕度をする。この谷を我々は「逆L字谷」と呼んでいる。 10時45分に出合を出発。出合から二つ連続して堰堤があるので、右岸から釣り人の踏跡を利用して入渓する。雪解け水を集める水流のわりには冷たくない。すぐ右岸に炭焼窯跡があり、その上の右岸から枝谷が流れ込んでくる。小滝が連続し、一気に流れ落ちる一本の水流にも見える。進んで行くと、小さいが滝としての形になっている。フリーでの直登を主義としている者にとっては、楽しいかぎりである。2.5mから8mぐらいまで無数の小滝が出てくるが、3mの滝だけはオーバーハングが乗り越せず右岸を高巻いた。 ここまで一気に駆け上がってきた。下を見るとその始まりを見下ろすことができ、いかに急峻であるかがわかる。長さにして約300m、高度差は高度計で120mだった。 一本立てたあと、すぐに二条5mの滝は左を直登する。ここから谷は左(北東)へ曲がる。逆L字の所以の場所だ。この辺りにはショウジョウバカマの花が可憐に咲いている。 11時40分、谷が北東へ曲がるあたりから雪が谷を埋め始めた。最初の雪渓はポッカリ穴が口を開けている。覗き込むと出口が明るく見えている。崩れる心配はなさそうなので、流れの中の雪のトンネルを潜り抜けた。しかし、これより上は谷が雪で埋め尽くされ、溯行対象とならずに中止を決める。右岸を上がったところに炭焼窯跡があり、昔日の村人の生活に想いを巡らす。 ここから杣道と思える踏跡を下るが、途中で消えてしまい薮漕ぎで尾根を下降する。イバラで引っかき傷があちこちにできる。結果的には尾根をうまく拾えず、予定した谷の出合近くへは降りられなかった。折戸谷林道の少し上流部へ降り立つ。13時15分。(坂井記) ・メンバー=L:坂井 亘・SL:大西佐千枝・星野立夫 耳川・折戸谷支流ワサビ谷 4月29日、本日二本目の谷に入る。折戸谷の右岸には十本ぐらい谷があるが、牛谷を除けば短いものばかりである。野坂の谷を全て調査対象としているため、長短に関係なく入谷する。 この谷は、100m少しの高度差を一気に流れ落ちるだけであった。出合から上流部までルンゼ状の狭い谷で、両岸に少しの台地もなく、したがって炭焼の窯跡も皆無であった。 水の流れも、この雪解けの時だけかもしれず、溯行価値のないものであった。13時30分入渓、同じ谷を下降して14時30分に出合へ帰りr着いた。(坂井記) ・メンバー=L:坂井 亘・SL:大西佐千枝・星野立夫 耳川・折戸谷右岸支流8 4月30日、9時30分入渓。この谷はワサビ谷の1本北側にあたり、入口に3mの滝を落としているので明確に判る。これを直登すると、連続して8mの滝がハング気味に直瀑となって落ちている。右岸を巻くが、これらを見て先が楽しみになってくる。階段状の小滝が連続する言えなくもないが、急峻な谷を一気に流れ落ちている。途中に1.5mの滝があり、その滝を覆うようにツバキの木が垂れ下がり、一輪だけ真っ赤な花を付けている。さながら「椿の滝」であった。上には二段2mがあり、問題なく直登する。その左岸に少し台地状の箇所があり、炭焼窯跡があった。 谷が北北西に少し右へ振って2mのナメ滝が出てくるが、その上流部は何もなかった。出合の滝で抱いた期待も空しく、土手状になった最初の一滴が湧いているところで溯行終了とする。ここまで30分ほどしか費やしていない。下山も谷を下降し、折戸谷へは10時25分に着いた。 取付きから上流まで、両岸ともツバキの木ばかりという珍しい谷であり、大西曰く「正確な谷名が判明するまで『椿谷』と呼ぼう」ということになった。(坂井記) ・メンバー= L:坂井 亘・SL:大西佐千枝・星野立夫 耳川・折戸谷右岸支流5 4月30日、11時入渓。本日二本目の谷だ。この谷は、折戸谷本流がゴルジュになっているところに流れ込んでいる。木の枝にぶら下がって本流のゴルジュに降り立つと、対岸にめざす谷がある。 急峻で短い谷のはじまりである。すぐに1.5mくらいの小滝が連続するので、けっこう楽しく登れる。一気に高度を稼げるのが右岸の谷の特長でもある。上流部に行くと枝谷がいくつか入ってくるが、あくまで本流を溯る。4mの滝が出てくる。ホールド・スタンスが共に水の中にあり、全身シャワークライムとなる。この上は、南面の谷にしては珍しく雪渓が多く残っている。スノーブリッジになっているものは、10mのトンネルを潜り抜ける。水の冷たさは感じないが、雪渓の中は冷たい空気が流れる。この上も崩れた雪渓が続き、雪渓が切れると3mの滝を直登する。その次の2.5mを直登すると源流になり、溯行終了とした。 この谷は雑木に包まれており、カタクリの紫や可愛いイワウチワがピンクの花を咲かせている。この可憐な花々は、しんどい我々の一服の清涼剤となってくれた。 下降は谷をそのまま下り、1時間40分で終わった。(坂井記) ・メンバー= L:坂井 亘・SL:大西佐千枝・星野立夫 耳川・カリヤス谷 5月4日、11時入渓。出合から見えるところはゴーロ状だが、奥はどうなのか楽しみに溯る。出合が見えなくなるところから谷は少し右へ曲がり気味になり、ミニゴルジュが始まる。2mの斜瀑は直登。次の2m直瀑は左岸を攀じる。小滝が連続し、2.5mと3mを直登。出口には2mだが釜の深い滝がある。右岸の側壁をへつりで滝に取付く。 ここで、左よりルンゼ状の枝谷が5m・8mの滝を架けて入り込む。高度470mくらいだが、北面の谷だけにこの辺りから雪が出てくる。 谷はさらに右に曲がり、二条5.5mが出てくる。こちら側の谷は花崗岩でフリクションがよく効き、快適に登れるのが嬉しい。次の三段15mも快適に直登すると、雪渓が残る中二俣になる。雪渓がブリッジ状にトンネルとなっていて水の中を行く。6m・6m・4mを直登する。 右から細い枝谷が入るところに4mの滝がある。これを、指先しか掛からない小さなホールドを頼りに、フリクションで登りきる。ここで、またまた雪渓の下を10m潜り、続いて10mの雪のトンネルが連続する。その上部に10mと6mの滝が出てくる。直登が楽しい。右から細い枝谷が入ると8mの滝が現われる。水飛沫を浴びての直登が気持よい。このあたりで高度650m、源流域に入る。 高度750mくらいで、5mと6mのナメ滝が出てくる以外なにもない。イワウチワの花が咲き、谷も終りに近づく。 13時40分、高度780m地点で水が湧き出すところに到達した。岩についた苔からしたたる雫が、最初の一滴である。ここで記念の写真を撮って三国山からの稜線をめざす。 20分ぐらいの薮漕ぎで稜線に出る。北へ向かい、送電鉄塔の巡視路を下ることにする。一面のブナ林が広がり、我々は驚嘆の声を上げる。イワウチワが咲き誇り、ブナと雪田のコントラストが美しい。沢を登ったことに加え、このロケーションでより素晴らしい山行となった。稜線からは伊吹山や琵琶湖が見え、奥美濃の山々が雪を付けて連なっている。そんな稜線上の散歩を楽しみ、二本目の鉄塔(北側)から巡視路を下る。16時、折戸谷林道に降り立つ。 タラの芽を採りながらなので、なかなか車のデポ地まで辿り着かない。今夜の食事が楽しみだ。(坂井記) ・メンバー= L:坂井 亘・SL:大西佐千枝・山崎大造・岡田信也 耳川・長平谷 5月5日、本日早朝に京都を発った8名を湯ノ花谷出合で迎える。前日のカリヤス谷の4名に加え、総勢12名の参加で賑やかな山行になりそうだ。 昨日のデポ地点に車4台を置いて、11時10分に入渓する。出合の堰堤を左岸から乗越え谷に入るが、見たところ普通の谷だ。いつものことであるが、初めての谷に入る時は不安とどんな滝と出会えるのかという楽しみが入り交じる。 二段8mを登ると、左に枝谷を分ける。三段6mに続き階段状の3m滝をこなして行く。この谷では、515m地点で雪が出てきた。左に小さな枝谷を分岐し、3mのナメ滝を登ると雪渓に谷が被われる。ここで高巻き組と二手に別れる。沢中組は雪渓の下を行く。雪のトンネルの中小さな滝が連続しており、入口と出口の高低差は7m〜8mある。出たところに4mの滝があり、続いて二段7mとともに簡単に直登できる。ここで、1対1の二俣になる。左俣は12mと8mの滝が誘いかけている。捨て難い左俣は後日ということにして右俣を選択する。 すぐに二段5m。これを登るとスノーブリッジが架かり下を潜る。次に三段10mを直登すると小滝の連続となる。滝の上は雪渓で、雪のトンネルの中で小滝をこなしていくのだ。高低差約40mほど。地形的にはもう源流域なのに、水量は減らない。 6mを直登し、階段を登るように上をめざす。次の8mと四段10mを簡単に登り、なおも階段状を溯って行くと2mの直瀑が出てくる。これが最後の滝だろう、左岸を高巻く。このあたりもイワウチワが群をなして咲いている。人の目に触れることもないだろうに。でも、我々変人達を楽しませてくれる。 階段を流れ落ちるごとくまだ水は続く。上は見えているが、なかなか最初の一滴に辿り着かない。稜線に出たのは13時20分であった。ここには雪田があって、この下から水が滔々と流れ出ている。このような光景は珍しく、初めての体験であった。伏流水からや岩からしみ出す雫が始まりと思っていたのに、これはドラマチックであった。 下山は、昨日と同じ巡視路経由でデポ地へ戻った。(坂井記) ・メンバー=L:坂井 亘・SL:大西佐千枝・西尾寿一・近藤利一・住吉 実・山崎大造・小森正一・岡田昭二・河村文子・加藤昌子・ 稲垣雅明・岡田信也 耳川・折戸谷右岸中ノ谷 5月6日、今日は7名の山行になった。湯ノ花谷出合近くの幕営地からすぐに折戸谷へ下降し、徒渉して対岸の中ノ谷出合へ着く。 8時50分入渓して、すぐに二段7mを直登。続く2mと4mをこなすとゴーロ状になる。とはいえ、折戸谷右岸の谷は急峻であり、平流のゴーロとは異なるものだ。次に大岩が寄り添ってできたような4mの滝が出てくる。左側の大岩の下は岩小舎になっている。滝は垂直で、ホールド・スタンスとも細かくて手が出ない。仕方なく、左岸側の大岩を廻り込んで滝上へ出る。4mのスダレ状の滝と2mを簡単に登ると、左から枝谷が入り込む。 なおも上をめざすと、5m・3m・4mと楽しく直登できる滝が出てくる。その上部左に少し崩壊したところがあった。このあたりから、沢というより溝状になる。稜線が近くなったところに大岩を抱え込んだ木があり、その大岩が6mの滝となっている。滝というよりは、大岩を水が流れ出ているのだ。これは各自のルートで攀じ登った。すぐ上に、伏流水が流れ出る最初の一滴があった。 ここから木に掴まって登り、薮漕ぎらしいものもなく稜線に出た。広いためルートファインディングに注意を要する。この稜線上もブナが多く、ツバキの葉の緑と素晴らしいコントラストを醸し出している。いつまでも残しておきたい風景だった。 地形を見ながら、読図で送電鉄塔をめざす。割谷に近いところを通る送電線を目印に歩き、鉄塔から対岸の割谷を目視で確認して、東寄りの送電線(二本の送電線がある)の鉄塔に向かう。ここから下へ巡視路がり折戸谷に下り立った。巡視路の橋を渡るとすぐに折戸谷林道へ上り、割谷の出合に着いた。(坂井記) ・メンバー=L:坂井 亘・SL:大西佐千枝・岡田昭二・河村文子・加藤昌子・稲垣雅明・岡田信也 |

|

| 長平谷溯行終了点で |

| 「同好会の部屋」へ戻る |

| 渓流倶楽部山行 |

|  |

| 左 黒谷左俣のゲート、右 逆「く」の字をシャワーで登る(吉田・大西) |

| 野坂「耳川支流黒谷左俣(桧ノ木谷)」 |

| 昨日の茗荷谷終了後、連休を利用して居残り3名で黒谷へ行く。粟柄関所跡から車で林道を奥まで入る。林道が右上へヘアーピンカーブするところで車をデポ。 デポ地点から林道を歩き、ヘアーピンカーブ途中から左へ二本岐れる道があり、二本目を北へ向かう。道は各所で崩壊しており、両岸の山肌が崩れているところに堰堤が五つ連続している。いずれも左岸から越える。 谷に入ると、いきなり小滝が連続するミニゴルジュが現われた。1mから2mの滝ばかりであるが、すべて直登できるので楽しい。平流になって少し広くなったところが二俣である(10時15分着)。 右俣は、少し奥に二状1m〜1.5mの滝が見える。本流はこちらと思える。左俣の奥は、大きな岩を廻り込まないと見えない。我々は左俣へ入る。 大岩の裏に3mの直瀑が懸かっていた。右岸の岩を登る。谷は広くなり、大きな岩がゴロゴロしている。二段3mを直登すると小滝が連続してくる。いずれも簡単に登れる。逆「く」の字の4m滝は、下半身だけのシャワーで攀じ登る。滝上にはチョクストーンのゲートがあり、その奥に多段の美しい滝が見えた。 未知の世界へ入っていくように、ゲート潜って滝に取り付く。滝はいずれも水の中を登ることができた(五段8m)。続く4mの直瀑は右岸を巻く。さらに、二段6m・3m・1.5mナメ滝と連続して直登することができた。ここで左俣の核心部は終わる。 平流になり、頭上に一本目の送電線を見上げる地点で1.5mの滝が懸かる。二本目の送電線で巡視路の鉄の橋が架かっていた。 平流を歩きながら、もう打ち切ろうかと話していると、三段3mに出合う。これを登るともう源流域だが、水量が減らない。谷が北向きから右へカーブすると、台地状になった広いところがあり、正面に三本の杉が目印のように立っている。ここで溯行終了(11時30分)。 下降は谷をそのまま下ったが、杣道と巡視路と沢中を交えながらとなった。 (坂井記) ・メンバー:L=坂井 亘・大西佐千枝・吉田園代 |

|

| 野坂「耳川黒谷左俣(桧ノ木谷)」溯行図(作図=大西佐千枝) |

| 渓流倶楽部例会(第3952回例会) |

|  |

|

| 左上 茗荷滝、右上 途中で見つけたキノコ、下 溯行を終えて全員集合 |

| 野坂「耳川支流茗荷谷」 |

| 午前8時に出町柳を出発、久々に9名の参加者で楽しくなりそうだ。 耳川上流の松屋から能登又谷林道へ入り、ヘアーピンカーブの所で車をデポする。茗荷谷出合から入渓、午前11時であった。 少しゴーロ状を歩くと、左から枝谷が流れ込む。本流は小滝が連続してくる。やさしい滝ばかりで、釜をへつりで楽しみながら溯行する。1m・1.5m・2m・3m・3mすべり台状、3m・1m・3m・5m・二段3.5mと、数えきれないほど連続している。やがて、二本目の枝谷が左から入り込む。 すぐに階段状の8mを直登し、深い釜を持つ5mが出てくる。釜を右岸側からへつり直登して滝の上へ。左から三本目の枝谷が入る。 正面に茗荷滝(10m)が落ちている。水量もありよい滝だ。水線の右側から取り付いて直上し、滝の下を潜って左側へトラバースする。全身びしょ濡れ。そのまま水線に沿って直上し、滝の上へ出る。続いて6mを直登して、次の5mは右のガリー状を直登。あと、8m階段状、5m、二段5mも全て直登で楽しむ。核心部はここまでで、二俣になり昼食(12時)。 左俣に入り、大日(山)をめざす。滝もなく、源流へ向かって遡る。この辺りの岩は、すべて丸い岩ばかりでしかも大きい。下流なら理解できるが、源流域にある大岩は不思議である。高度600mで左の枝谷へ入る。5mのナメ滝があり、あとは何もなく支尾根へ取り付く。 ヤブらしいものもなく踏み跡に出ることができた。大日(山)への道に出たのが午後1時40分、巡視路を下ると1時間で林道に下りることができた。 (坂井記) ・メンバー:L=住吉 実・SL=小森正一・西尾寿一・近藤利一・大西佐千枝・河村文子・坂井 亘・星野立夫・吉田園代 |

|

| 野坂「耳川茗荷谷」溯行図(作図=大西佐千枝) |

| 「同好会の部屋」へ戻る |

| 渓流倶楽部例会(第3914回例会) |

| 野坂「耳川支流牛谷」 |

| 6月12日午前8時45分、折戸谷を徒渉して牛谷出合に立つ。谷は小川であるが、奥はどんな谷なのか楽しみである。 牛谷に入ってすぐに3mの直瀑があり、左岸を巻く。大きな岩がゴロゴロとあり、次に左岸の岩棚をへつると二条2mのチョクストーン滝が出てくる。これはどちら側からも巻くことができる。頭上を送電線が通っているあたりは、小滝と平流の中間的な流れを遡る。しかし、大きな岩が多い谷である。やがて、4mの滝は大岩の左を直登し、次の二段3mも直登する。2mのスラブ状の滝は、ホールド・スタンスともに細かく、ソールのフリクションをしっかり効かせて、指先のホールドで支えて乗り越す。高さはないが、このような技術を身につける練習台でもある。 中間部くらいに大きなインゼルがあり、カツラやトチが生えている。ここまでも自然林だったが、大木となって上へ伸びていた。右からの枝谷が3mの滝となって牛谷へそそぎ込む。これを過ぎると、ナメ滝3mが現われ直登する。この谷で一番大きなスギが真直ぐに伸びている。左に枝谷を分けると両岸に岩の壁が立ってくるものの、滝というほどのものはない。 昼食後、二俣で水量の多い右をとる。この右俣は広々とした林でとても懐かしい気持ちにさせてくれる。炭焼きの窯跡が多く点在する。 右俣をとったが、これも枝谷で、本流は左俣のようである。頭上に二つ目の送電線が通っているところから巡視路を使い、中間尾根を越えて左俣本流に降り立つ。 本流では、二俣との間にS字状のナメ滝4mと二段5mのナメ滝が出てきた。 下降は、炭焼きの人々の杣道と巡視路をたどれば、出合まで戻れる。 滝らしいものは数えるほどしかなかったものの、入渓する人もないのか、なにか懐かしさと自然の美しさを保っている谷であった。(坂井記) ・メンバー:L=山崎大造・大西佐千枝・坂井 亘・星野立夫・吉田園代 |

|

| 野坂「耳川牛谷」溯行図 |

| 渓流倶楽部山行 |

|

|

| 野坂「耳川割谷」溯行図 |

| 「同好会の部屋」へ戻る |

| 渓流倶楽部例会(第3884回例会) |

|

| 野坂「耳川湯ノ花谷」溯行図 |

| 2005(平成17)年度集会 |

| 今年度の年次計画を決定 |

| 人事については、西尾氏がプロデューサーを降りたいとの申し出があり受諾された。そのほか、マネジャーに大西・加藤氏が就任し、広報・ホームページ係に岡田信・河村氏を新たに決定した。 今年度の例会リーダーは、4月=高田、5月=大西、6月=住吉、7月=小島、8月=夏合宿、9月=小森に決定。 また、今年度の年次計画として「野坂山地の谷」を地域研究として、集中的に取り組むことになった。 集会参加者=西尾・近藤・小森・住吉・小島・岡田昭・橋村・坂井・高田・稲垣・加藤・河村 以上12名 |

| 「同好会の部屋」へ戻る |

|

| 第3868回例会の山城「清水谷川」(2005年3月13日) |

| 夏合宿(第3785回例会) 南紀「高田川周辺の谷」 |

|

| 「同好会の部屋」へ戻る |